Sylt, 2024: Wieder einmal wird Sand aufgeschüttet, um das zu bewahren, was von Deutschlands beliebtester Ferieninsel noch übrig ist. Ohne künstliche Auffüllung wäre die Insel an vielen Stellen längst vom Meer verschluckt. Der Aufwand ist enorm: Allein im Frühjahr 2024 sind Sandaufspülungen auf 8,5 Kilometern Küstenlinie geplant, um die sturmgeschädigten Strände notdürftig zu stabilisieren. Doch der Kampf gegen die Nordsee wird härter. Sturmfluten setzen Sylt stärker zu – vor allem durch den steigenden Meeresspiegel und zunehmende Erosion. Es ist ein Kampf gegen die Zeit. Die Frage lautet daher vermutlich nicht „ob“, sondern „wie lange Sylt noch gerettet werden kann.“

Regensburg, Mai 2024: Innerhalb weniger Stunden fällt so viel Regen wie sonst in einem Monat. Die Donau tritt über die Ufer, ganze Straßenzüge stehen unter Wasser, Keller laufen voll, der Verkehr kommt zum Erliegen. Für uns als Unternehmen mit Sitz in dieser Stadt ist das mehr als eine Schlagzeile – es ist eine unmittelbar bemerkbare Erfahrung der neuen Wetterrealität. Wie die Bilder zeigen, waren die Wassermassen und die daraus entstandenen Schäden enorm.

Und dann ist da noch das Ahrtal: Der Juli 2021 bleibt im kollektiven Gedächtnis eingebrannt. Eine Kombination aus Starkregen, gesättigten Böden und versagender Infrastruktur führte zu einer der tödlichsten Naturkatastrophen in der Geschichte der Bundesrepublik. Über 100 Menschen starben und mehr als 40.000 verloren ihr Zuhause. Die Schäden summierten sich auf über 30 Milliarden Euro. Es war eine Tragödie – ein sogenanntes "Jahrhunderteereignis". Doch was, wenn diese Jahrhundertereignisse nicht mehr alle 100 Jahre, sondern bloß noch alle 20 oder gar fünf Jahre auftreten?

Diese Ereignisse stehen exemplarisch für eine Entwicklung, die sich nicht mehr leugnen lässt. Wetterextreme nehmen zu: Sie treten häufiger auf, dauern länger und werden intensiver. Die Jahre 2022 bis 2024 zählen zu den trockensten und heißesten in Europa seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnung. Und auch das laufende Jahr 2025 lässt bereits erahnen, dass der Trend anhalten wird.

Was wir erleben, ist kein Zufall, sondern ein Symptom eines sich wandelnden Klimas. Der Temperaturanstieg ist mittlerweile mehr als reine Theorie – er ist deutlich spürbar! Bevor wir dem “Warum” auf den Grund gehen, werfen wir noch einen Blick auf die Zahlen und Fakten.

Zahlen und Fakten.

Was sich in Sylt, Regensburg oder dem Ahrtal offenbart hat, lässt sich auch global beobachten: Wetterextreme nehmen zu – und das mit zunehmender Dynamik. Hitzeperioden, Dürresommer, Starkregen und Überschwemmungen sind längst keine Ausnahmephänomene mehr, sondern immer häufiger Alltagsrealtiät auf unserem Planeten.

Ein Blick in die internationalen Schlagzeilen

Im Juli 2021 verwüstete der Hurrikan Ida die Golfküste der USA mit Windgeschwindigkeiten von über 240 km/h. Nur zwei Jahre zuvor, im September 2019 brachte Tropensturm Imelda immense Wassermassen nach Texas. Binnen 72 Stunden fielen stellenweise über 1000 mm Regen pro m2. Noch extremer traf es die Stadt bereits im Jahr 2017, als Hurrikan Harvey gleich sieben Tage lang über der Region verharrte. Der Sturm selbst war zwar heftig, doch es war der Regen, der zur eigentlichen Katastrophe wurde: In Summe fielen über 1.500 mm Niederschlag pro m2, mehr als sonst in einem ganzen Jahr. Weite Teile der Stadt standen meterhoch unter Wasser, mehr als 100 Menschen starben.

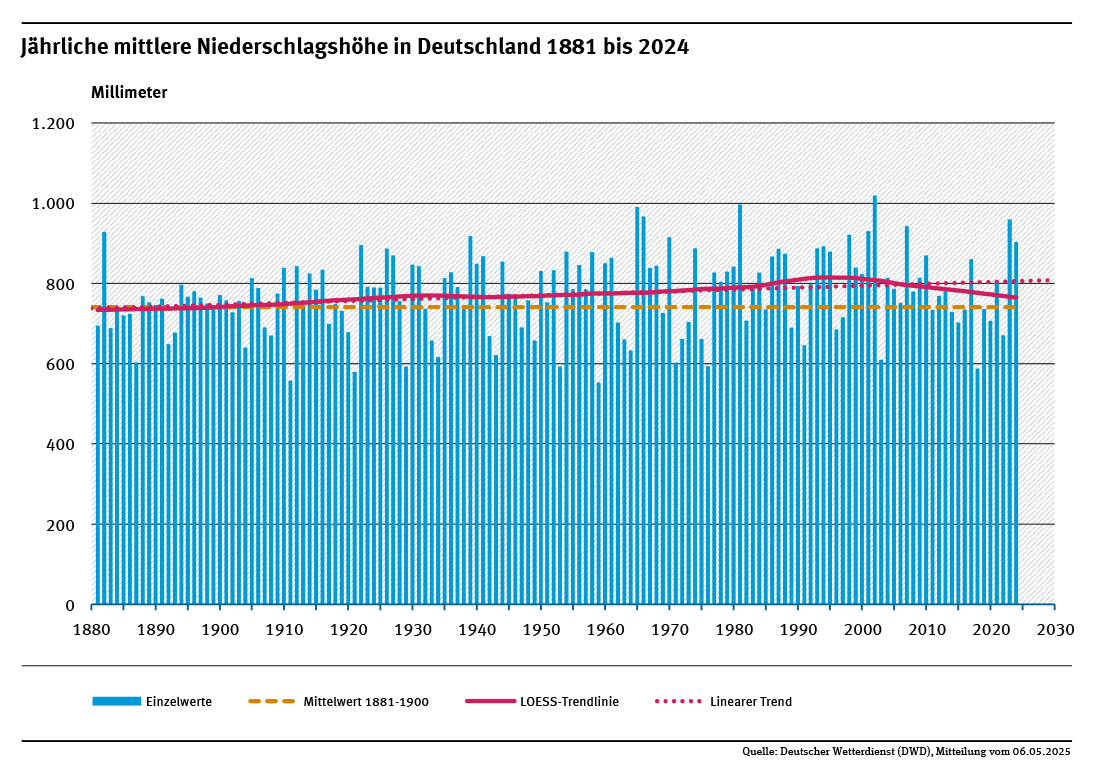

Diese Art von Ereignis wird nicht nur häufiger, sondern auch intensiver und weniger vorhersehbar. Der Temperaturanstieg in Deutschland beträgt inzwischen rund 1,6 °C gegenüber dem vorindustriellen Zeitraum – deutlich über dem globalen Mittel. 2023 war laut Deutschem Wetterdienst das wärmste Jahr seit Beginn der Messungen und auch europaweit reiht sich das Jahr ein in eine Kette beispielloser Hitzerekorde. Auch beim Niederschlag zeigen sich drastische Veränderungen. Die Zahl der Starkregenereignisse – also Regenmengen von über 30 mm pro m2 in kurzer Zeit – hat deutlich zugenommen.

Was heißt das eigentlich? 30 bzw. 1.500 mm pro m2 Regen?

30 Millimeter Regen pro m2 bedeuten: Auf einen Quadratmeter fällt die Wassermenge eines großen Eimers – und das in nur einer Stunde. Zum Vergleich: Während des Hurrikans Harvey im Jahr 2017 fielen in der Region um Houston stellenweise über 1.500 mm Niederschlag pro m2 – das entspricht 50-mal dieser Regenmenge – eine schier unvorstellbare Masse.

Die gleichzeitige Zunahme von Trockenphasen, vor allem im Frühling und Sommer, verstärkt die Auswirkungen zusätzlich. Die Böden sind oft so ausgetrocknet, dass sie plötzliche Regenmengen nicht mehr aufnehmen können – es kommt zur sogenannten Sturzflut: Wasser schießt oberirdisch ab, reißt Erde, Schlamm und Geröll mit sich – und wird so zur Gefahr für Mensch und Infrastruktur. Ein Blick auf die historische Jahresniederschlagssumme zeigt deutlich, dass die Niederschlagsmengen im Mittel zunehmen.

Wie kann man solche Entwicklungen überhaupt vorhersagen?

Dafür braucht es hochkomplexe Klimamodelle. Diese arbeiten auf Basis riesiger Rechenleistungen: Man kann sich das so vorstellen, als würde man ein digitales Gitternetz über die ganze Erde spannen.

Jeder Rasterpunkt – je nach Modell 10 bis 100 Kilometer groß – bekommt Sensorwerte zu Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Druck, Wind und mehr. In diesen Punkten wird mit physikalischen Formeln berechnet, was passiert, wenn sich z.B. CO₂-Werte erhöhen, die Eisflächen schrumpfen oder Ozeane wärmer werden. So entstehen virtuelle Abbilder der Erde unter verschiedenen Szenarien. Die Berechnungen werden von den leistungsstärksten Supercomputern der Welt durchgeführt, um selbst kleinste regionale Veränderungen genau abbilden zu können. Denn je enger das Gitter, desto präziser die Vorhersage – aber auch desto größer der Rechenaufwand.

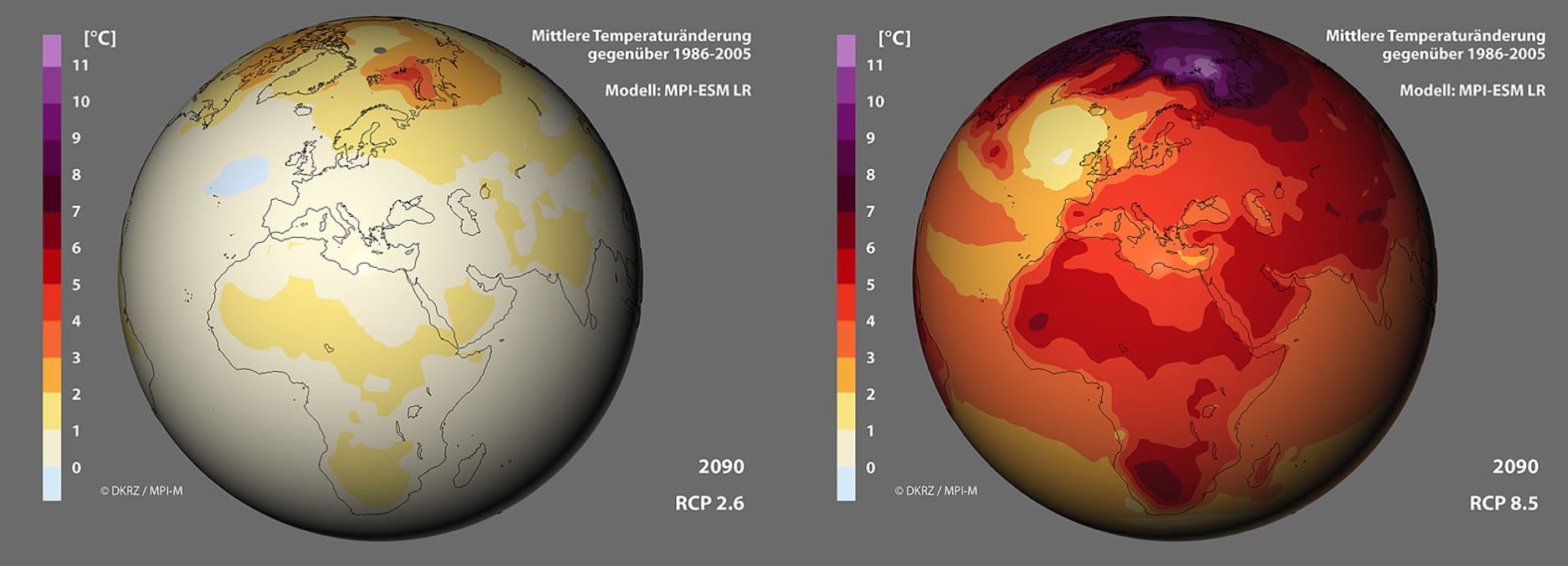

Diese Klimamodelle basieren auf sogenannten „Representative Concentration Pathways“ (RCPs) – Szenarien, die unterschiedliche Entwicklungen der Treibhausgasemissionen durchspielen. Sie reichen von optimistischen Szenarios bis hin zu Berechnungen, die dem Weg folgen, dem wir gerade folgen: Einem mit massiven Klimafolgen.

Je nachdem, welchen Weg die Menschheit wählt, zeigen die Modelle sehr unterschiedliche Zukunftsbilder. Doch schon heute zeigt sich: Das Klima verändert sich – schneller, intensiver und spürbarer als gedacht.

Extremwetterereignisse: Stürme, Starkregen & Co.

Stürme, Starkregen, Überschwemmungen, Dürren, Hitzeperioden – die Zunahme solcher Extremwetterereignisse ist kein Zufall, sondern Folge tiefgreifender Veränderungen im Klimasystem – Haupttreiber: Der Mensch. Durch den Ausstoß von Treibhausgasen wie CO₂ und Methan, die intensive Landnutzung (z. B. Abholzung der Wälder oder die Versiegelung von Flächen) und die anhaltende Verbrennung fossiler Energien hat sich die Erde in den vergangenen 150 Jahren messbar verändert.

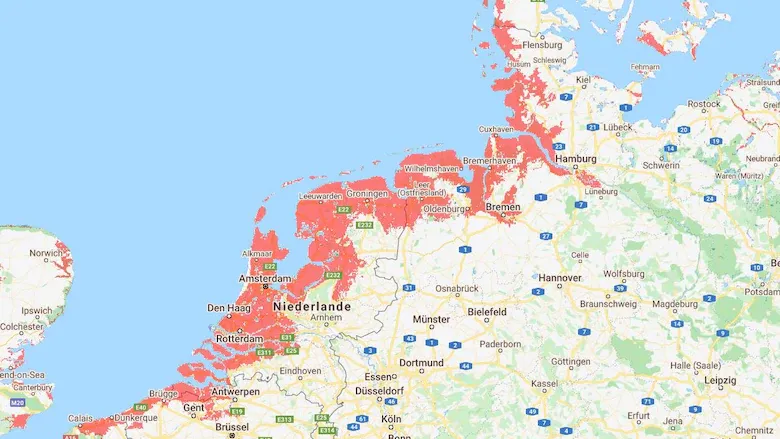

Auch der Meeresspiegelanstieg beeinflusst das Auftreten extremer Wetterereignisse. Steigende Temperaturen führen zum Abschmelzen von Gletschern und Eisschilden sowie zur thermischen Ausdehnung der Ozeane – der globale Meeresspiegel ist laut IPCC seit 1901 bereits um mehr als 20 cm gestiegen. Das klingt wenig, hat aber dramatische Folgen: Küstenregionen werden anfälliger für Überschwemmungen, Sturmfluten treffen auf ein höheres Wasserniveau – und die Zerstörungskraft nimmt überproportional zu.

Wie in eingefügter Grafik zu sehen ist, könnten weite Teile des deutschen Nordens – darunter auch Bremen und Hamburg – bis zum Jahr 2100 (oder auch eher) unter Wasser stehen. Die Folgen: Undenkbar!

Hinzukommt die Erwärmung der Meere mit weiteren Folgen. Denn je wärmer das Wasser, desto mehr Energie steht einem Sturm zur Verfügung. Diese zusätzliche Energie bleibt nicht ohne Wirkung: Wärmere Luft kann mehr Wasserdampf aufnehmen – und dieser Wasserdampf ist selbst ein Treibhausgas, das den Effekt noch verstärkt. Tropische Wirbelstürme wie der Hurrikan Harvey saugen diese Energie regelrecht auf. Dieser sogenannte Verstärker-Effekt bedeutet: Mehr Verdunstung, mehr Feuchtigkeit in der Luft, mehr potenzieller Niederschlag – und damit mehr extreme Wetterereignisse.

Ein weiterer Grund dafür liegt in der Veränderung globaler Luftströmungen – vor allem des sogenannten Jetstreams.

Der Jetstream

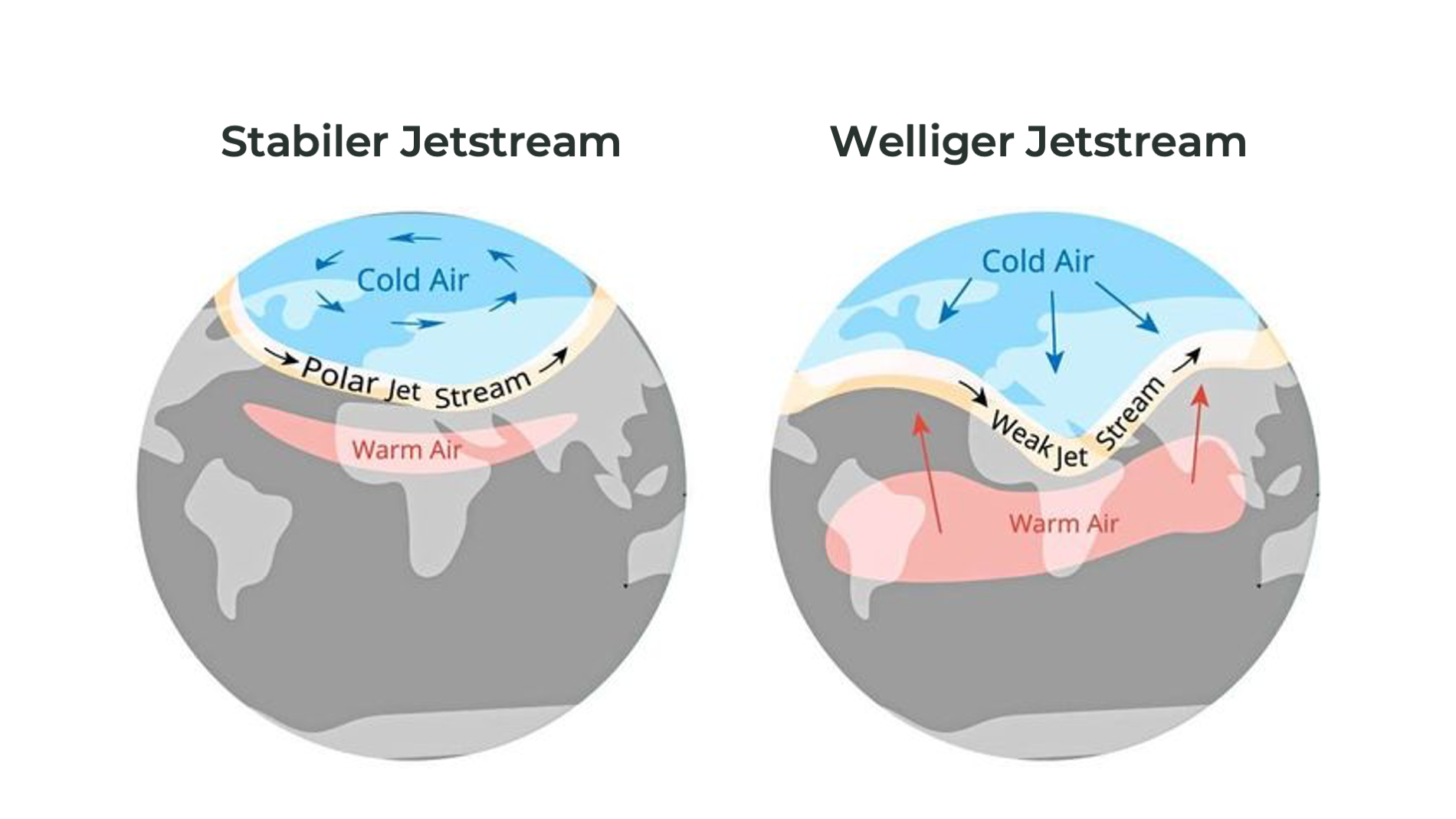

Der Jetstream ist ein starkes Band aus Westwinden in etwa 8 bis 12 Kilometern Höhe, welches das Wettergeschehen auf der Nordhalbkugel maßgeblich beeinflusst. Er entsteht durch den Temperaturunterschied zwischen der warmen Äquatorregion und der kalten Arktis: Je größer dieser Unterschied, desto stärker und stabiler weht der Jetstream. Dabei sorgt er für den regelmäßigen Wechsel von Hoch- und Tiefdruckgebieten und bringt gemäßigte Wetterverhältnisse nach Europa – er wirkt wie ein „Verteilerband“ für stabile Wetterbedingungen.

Doch durch den Klimawandel erwärmt sich die Arktis deutlich schneller als andere Regionen. Dadurch verringert sich der Temperaturunterschied zwischen Nord und Süd – und damit auch die antreibende Kraft hinter dem Jetstream. Die Folge: Der Höhenwind wird schwächer, schlägt größere Wellen – sogenannte Rossby-Wellen – und bewegt sich langsamer fort. In manchen Fällen kann der Jetstream sich deutlich verlangsamen und in blockierenden Wellenmustern festhängen. Das hat gravierende Auswirkungen: Wetterlagen können sich quasi „festfahren“ und tage- oder sogar wochenlang über einem Ort verharren – wie beispielsweise beim Hurrikan Harvey 2017, der sieben Tage lang über Houston kreiste.

Der Jetstream kann durch die Rossby-Wellen zusätzlich kalte Luftmassen aus der Arktis weit nach Süden ziehen – oder heiße Luft aus Nordafrika bis nach Mitteleuropa lenken. Solche blockierten Wetterlagen führen zu extremen und oft schwer vorhersehbaren Phänomenen – die wir in den letzten Jahren immer häufiger beobachten.

Die Zunahme extremer Wetterereignisse ist somit nicht nur Folge, sondern auch Symptom eines Systems, das aus dem Gleichgewicht gerät. Die entscheidende Frage lautet daher: Was passiert, wenn das immer so weiter geht? Was, wenn sich zentrale Elemente des Klimasystems unumkehrbar verändern?

Globale Kipppunkte

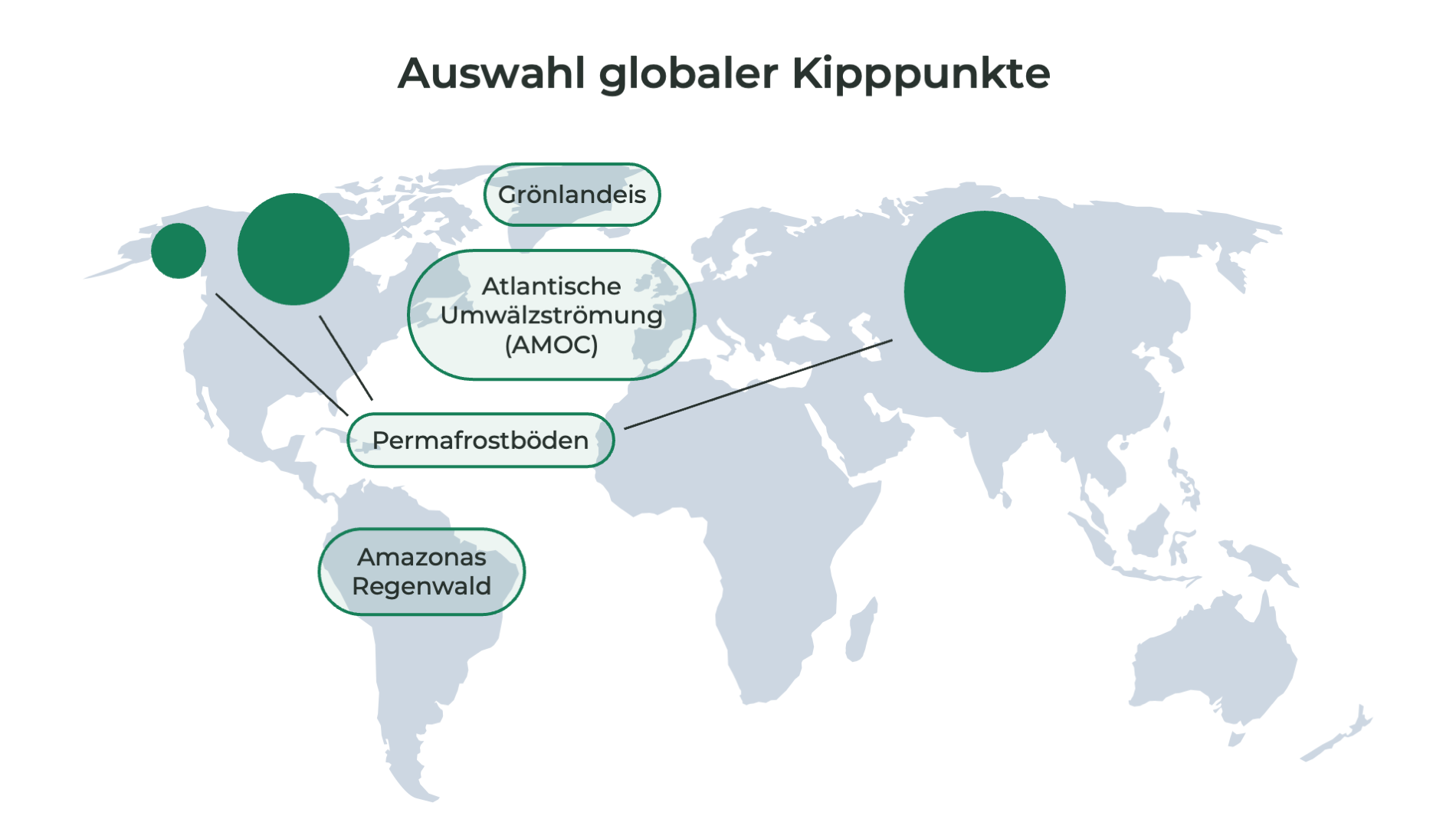

Die Zunahme extremer Wetterereignisse zeigt, dass unser Klimasystem unter Stress steht. Doch es gibt Entwicklungen, die noch weitreichender sind: Prozesse, die nicht linear verlaufen, sondern plötzlich und unumkehrbar ganze Systeme ins Wanken bringen können. In der Klimaforschung spricht man in diesem Zusammenhang von Kipppunkten. Gemeint sind kritische Schwellen, ab denen sich natürliche Systeme so stark verändern, dass sie nicht mehr in ihren ursprünglichen Zustand zurückkehren.

Wie die Grafik zeigt, gibt es zahlreiche solcher Kippelemente mit unterschiedlichem Risiko und bereits fortgeschrittener Veränderung. Wir fokussieren uns hier auf diejenigen, die besonders eng mit Extremwetterereignissen verknüpft sind.

- Das Grönlandeis

Ein besonders kritischer Kipppunkt betrifft das Grönlandeis. Schmilzt es weit genug ab, reduziert sich nicht nur die Eismasse, sondern auch die hoch reflektierende Eisfläche. Dadurch wird mehr Sonnenenergie vom dunkleren Untergrund aufgenommen, was die regionale Erwärmung zusätzlich beschleunigt – ein klassischer Rückkopplungseffekt. Wissenschaftliche Modelle zeigen: Wird eine globale Erwärmung von etwa +1,5 °C bis +2 °C überschritten, könnte der vollständige Verlust des grönländischen Eisschildes nur noch eine Frage der Zeit sein – mit einem globalen Meeresspiegelanstieg von mehreren Metern über die kommenden Jahrhunderte. Auf der anderen Seite gewinnt Grönland durch das Abschmelzen geopolitisch an Bedeutung: Der Zugang zu zuvor unerschlossenen Rohstoffen wie Seltenen Erden, Öl und Gas wird einfacher, was das Interesse internationaler Akteure an der Region verstärkt.

- Der Amazonas-Regenwald

Ein weiterer Kipppunkt liegt im Amazonas-Regenwald. Durch Abholzung, längere Dürreperioden und steigende Temperaturen gerät das sensible Ökosystem zunehmend aus dem Gleichgewicht. Der Regenwald erzeugt einen erheblichen Teil seines eigenen Niederschlags durch Verdunstung. Sinkt dieser unter eine kritische Schwelle, kann der Wald sich nicht mehr selbst erhalten – ein großflächiges Waldsterben droht.

Das hätte weitreichende Folgen: Bäume speichern während ihres Wachstums große Mengen CO₂ in ihrer Biomasse. Stirbt der Wald ab, wird dieses CO₂ freigesetzt – und der Amazonas von einer globalen Kohlenstoffsenke zu einer Kohlenstoffquelle. Der positive Klimaeffekt kehrt sich ins Gegenteil: Der Amazonas würde den Klimawandel nicht mehr abpuffern, sondern beschleunigen.

- Auftauende Permafrostböden

Auch im hohen Norden lauert eine kaum beachtete Gefahr: Die Permafrostböden in Sibirien, Alaska und Kanada enthalten riesige Mengen gefrorener Biomasse. Beim Auftauen beginnen Mikroben, das organische Material zu zersetzen – dabei entsteht Methan, ein Treibhausgas, das über 20 Jahre bis zu 80-mal klimaschädlicher ist als CO₂. Diese Methanfreisetzung könnte wiederum eine gefährliche Erwärmungsspirale auslösen: Mehr Erwärmung führt zu mehr Tauen, was wiederum mehr Methan freisetzt – ein weiterer Selbstverstärkungseffekt.

- Das Kippen der Atlantischen Umwälzströmung (AMOC)

Ein weiterer kritischer Punkt ist die Atlantische Meridionale Umwälzströmung (AMOC). Dieses System befördert warmes Wasser aus den Tropen nach Norden und kaltes Wasser in die Tiefe zurück – und stabilisiert so das Klima in Europa und anderen Regionen. Beobachtungen deuten darauf hin, dass sich die AMOC bereits deutlich abgeschwächt hat. Sollte sie ganz kollabieren, wären die Folgen drastisch: Nordwesteuropa würde sich stark abkühlen, während Westafrika und der Amazonas trockener würden. Der indische Monsun könnte instabil werden, Extremwetter sich weltweit häufen. Was genau passiert, lässt sich schwer vorhersagen.

Besonders gefährlich ist, dass Kipppunkte nicht isoliert auftreten. Sie können sich gegenseitig beeinflussen – oder sogar eine Kaskade auslösen. So könnte etwa das Abschmelzen des Grönlandeises die AMOC weiter schwächen, was den westafrikanischen Monsun destabilisiert. Das wiederum hätte Rückwirkungen auf den Amazonasregenwald – mit Folgen für das globale Klimasystem. In der Forschung spricht man hier von Kipp-Kaskaden: Ein System kippt – und reißt andere mit sich. Solche Kettenreaktionen markieren die Grenzen des sicheren Betriebs unseres Planeten. Werden sie überschritten, bewegen wir uns in ein neues Klimaregime, das sich unserer Kontrolle entzieht – mit Konsequenzen, die sich über Jahrhunderte oder gar Jahrtausende erstrecken könnten.

Wie viele dieser Kipppunkte bereits kritisch überschritten wurden, ist Gegenstand aktueller Forschung. Für einige – etwa das grönländische Eisschild oder Teile des Permafrosts – gibt es bereits Hinweise, dass sie sich gefährlich nahe an der Schwelle oder bereits darüber hinaus befinden. Das unterstreicht die Dringlichkeit entschlossenen Handelns.

Folgen und Kosten

Wenn Kipppunkte überschritten werden, bleiben die Folgen nicht auf Naturprozesse beschränkt – sie treffen direkt unsere Gesellschaft, Wirtschaft und Gesundheit. Und sie treffen nicht alle gleich.

Schäden an Infrastruktur, Gesundheit, Landwirtschaft und Tourismus

Steigende Meeresspiegel gefährden Hafenstädte, Küstenorte und zentrale Infrastrukturen wie Straßen, Abwassersysteme oder Flughäfen. Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren oder Starkregen belasten zunehmend die öffentliche Gesundheit – etwa durch Hitzetote, neue Krankheitserreger oder die Ausbreitung tropischer Krankheiten in Europa. Auch Landwirtschaft und Tourismus geraten unter Druck. Dürreperioden oder Spätfrost führen zu Ernteausfällen, was Ernährungssicherheit und Preise gefährdet – sowohl in Europa als auch im globalen Süden. Der Tourismus wiederum leidet unter zerstörten Landschaften, Waldbränden oder ausbleibendem Schnee in Wintersportregionen.

Wirtschaft unter Druck: Versicherungen steigen aus

Klimarisiken wirken zunehmend systemisch. Rückversicherer wie Munich Re warnen seit Jahren: Wetterrisiken häufen sich und lassen sich immer schwerer kalkulieren. In einigen US-Bundesstaaten – etwa Kalifornien oder Florida – ziehen sich Versicherer bereits aus dem privaten Wohngebäudesegment zurück: Zu teuer, zu riskant. Auch in Europa steigen Prämien, Anbieter ziehen sich zurück oder schränken Deckungen ein. Wie es Allianz-Vorstand Günther Thallinger kürzlich auf den Punkt brachte: „Eine Welt in Flammen ist nicht versicherbar.“

Laut einer Analyse des Weltwirtschaftsforums zählen Klimarisiken zu den fünf größten globalen Geschäftsrisiken. Je höher Schäden und Unsicherheit, desto größer die finanziellen Risiken – und desto geringer die Investitionsbereitschaft.

Soziale Ungleichheit und Migration

Klimafolgen treffen nicht alle gleich – sie verschärfen bestehende soziale Ungleichheiten. Wer über Vermögen verfügt, kann sich schützen: mit Klimaanlagen, Versicherungen oder Rückzugsorten. Wer arm ist, lebt häufig in schlecht isolierten Wohnungen, in besonders gefährdeten Regionen – und oft ohne Versicherungsschutz. Auch gesundheitlich vulnerable Gruppen wie ältere Menschen oder Kinder leiden stärker unter Hitzewellen, Luftverschmutzung und mangelnder Vorsorge.

Wenn Küstenregionen überflutet, Ernten vernichtet oder Lebensräume zerstört werden, bleibt vielen Menschen nur die Flucht. Klimabedingte Migration ist kein Zukunftsszenario – sie ist Realität. Millionen Menschen werden bereits heute jedes Jahr durch Extremwetterereignisse oder schleichende Veränderungen wie Desertifikation vertrieben. Die derzeitige Migrationsdebatte – die bisher meist aus anderen Gründen geführt wird – ist nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was uns als globale Gemeinschaft noch bevorsteht.

Fazit

Wer bis hierher gelesen hat, ist jetzt vermutlich besser informiert – und vielleicht auch etwas bedrückter. Denn es macht wenig Freude, sich mit den dramatischen Folgen des Klimawandels auseinanderzusetzen. Doch genau das ist notwendig. Globale Krisen verlangen globales Handeln – am besten gestern. Und dennoch scheint es, als würde der Ernst der Lage vielerorts noch immer nicht genug Aufmerksamkeit erhalten.

Bleibt also die Frage: Können wir wirklich darauf hoffen, dass die Menschheit ihr Verhalten grundlegend ändert? Oder setzen wir am Ende doch auf Technologien, die uns helfen sollen, mit den Folgen zurechtzukommen?

Quellen

Armstrong McKay, D. I., Staal, A., Abrams, J. F., Winkelmann, R., Sakschewski, B., Loriani, S., ... & Lenton, T. M. (2022). Exceeding 1.5 °C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science, 377(6611), eabn7950. https://doi.org/10.1126/science.abn7950

Deutscher Wetterdienst. (o. D.). RCP-Szenarien. https://www.dwd.de/DE/klimaumwelt/klimawandel/klimaszenarien/rcp-szenarien.html

Focus Online. (2019, 1. November). „Städte unter Wasser“: Studie sieht Bremen und Hamburg in 80 Jahren unter Wasser. https://www.focus.de/wissen/klima/staedte-unter-wasser-schlimmer-als-gedacht-anstieg-des-meeresspiegels-koennte-250-millionen-menschen-bedrohen_id_11291334.html

Francis, J. A., & Vavrus, S. J. (2012). Evidence linking Arctic amplification to extreme weather in mid-latitudes. Geophysical Research Letters, 39(6). https://doi.org/10.1029/2012GL051000

Gates, B. (2021). How to avoid a climate disaster: The solutions we have and the breakthroughs we need. New York: Alfred A. Knopf.

Grabitz, R., & Esslinger, M. (2021). Deutschland 2050: Wie der Klimawandel unser Leben verändern wird. München: Tropen.

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2021). Sixth Assessment Report. https://www.ipcc.ch/ar6

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Summary for Policymakers. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

IPCC. (2019). Climate Change and Land: An IPCC Special Report on Climate Change, Desertification, Land Degradation, Sustainable Land Management, Food Security, and Greenhouse Gas Fluxes in Terrestrial Ecosystems. https://www.ipcc.ch/srccl/

IPCC. (2021). Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge University Press. https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/

IPCC. (2023). Climate Change 2023: Synthesis Report. Intergovernmental Panel on Climate Change. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/

Lenton, T. M., Rockström, J., Gaffney, O., Rahmstorf, S., Richardson, K., Steffen, W., & Schellnhuber, H. J. (2019). Climate tipping points — too risky to bet against. Nature, 575(7784), 592–595. https://doi.org/10.1038/d41586-019-03595-0

National Hurricane Center (NHC). (2018). Tropical Cyclone Report: Hurricane Harvey (AL092017). https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey.pdf

National Hurricane Center (NHC). (2018). Tropical Cyclone Report: Hurricane Harvey (AL092017). https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey.pdf

NDR. (2024, März 18). Sylt: Sandaufspülungen auf 8,5 Kilometern Länge geplant. https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Sylt-Sandaufspuelungen-auf-85-Kilometern-Laenge-geplant,sylt1646.html

Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. (o. D.). Kippelemente des Erdsystems. https://www.pik-potsdam.de/de/produkte/infothek/kippelemente

Rahmstorf, S. (2021, 20. Juli). Klimawandel: Warum wir jetzt handeln müssen – Vortrag von Prof. Stefan Rahmstorf [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=rlNBzzXvqy4

Rahmstorf, S., & Coumou, D. (2011). Increase of extreme events in a warming world. Proceedings of the National Academy of Sciences, 108(44), 17905–17909. https://doi.org/10.1073/pnas.1101766108

Schäfer, M., & Wolf, M. S. (2025, April 16). „Welt in Flammen ist nicht versicherbar“: Allianz-Vorstand sendet dringende Warnung. Merkur.de. https://www.merkur.de/wirtschaft/welt-in-flammen-ist-nicht-versicherbar-allianz-vorstand-sendet-dringende-warnung-93682371.html

Staeger, T. (2024, September 24). Der Jetstream. Tagesschau. https://www.tagesschau.de/wetter/wetterthema/westwetter-100.htmltagesschau.de

Wolf, M. S. (2025, 13. April). Allianz-Vorstand schlägt Alarm: Eine Welt in Flammen ist nicht versicherbar. Frankfurter Rundschau. https://www.fr.de/wirtschaft/allianz-vorstand-warnt-vor-klimawandel-welt-in-flammen-nicht-versicherbar-zr-93681455.html

World Economic Forum. (2023). Global Risks Report 2023. https://www.weforum.org/reports/global-risks-report-2023/