Kaum ein anderes Thema prägt die Klimadebatte so stark wie Kohlenstoffdioxid- CO₂. In globalen Diskussionen sowie Nachhaltigkeitsinitiativen steht es meist stellvertretend für den gesamten Klimawandel. Diese Fokussierung ist nicht selbstverständlich: Andere Treibhausgase wie Methan oder Lachgas haben zum Teileine deutlich höhere Klimawirkung, doch CO₂ ist dasjenige Gas, das in größten Mengen freigesetzt wird und dessen Anstieg in der Atmosphäre am engsten mit dem globalen Temperaturanstieg verknüpft ist.

Die Aufmerksamkeit für CO₂ hat aber nicht nur wissenschaftliche, sondern auch kommunikative Gründe. Ein Beispiel ist der CO₂-Fußabdruck. EinBegriff, der den Ausstoß von Treibhausgasen auf individueller Ebene sichtbar machen soll. Weniger bekannt ist, dass dieses Konzept in seiner heutigen Popularität wesentlich durch die Ölindustrie verbreitet wurde: Anfang der 2000er Jahre finanzierte BP großangelegte Werbekampagnen, die den „Carbon Footprint“ zum Schlagwort machten. Ziel war es, die Verantwortung für Emissionen stärker auf Konsument*innen zu lenken – weg von den eigentlichen Produzentenfossiler Energien. Damit wurde ein Narrativ geschaffen, das bis heute wirkt: Jede und jeder Einzelne soll den eigenen CO₂-Ausstoß reduzieren, während strukturelle Veränderungen auf Unternehmens- und Regulierungsebene teilweise in den Hintergrund treten.

Gegensätzlich dazu steht der Begriff des CO₂-Handabdrucks. Er bezeichnet Maßnahmen, mit denen Menschen, Unternehmen oder Organisationen über den eigenen Konsum hinaus positive Effekte für das Klima schaffen – etwa durch die Einführung effizienterer Technologien oder den Ausbau erneuerbarer Energien. Während der Fußabdruck die Last misst, die man hinterlässt, steht der Handabdruck für den aktiven Beitrag zur Lösung.

Für das ESG-Management in Unternehmen reicht ein Fokus auf individuelle Verantwortung ohnehin nicht aus. Hier geht es darum, Emissionen systematisch zu erfassen, regulatorische Anforderungen einzuhalten und Strategien zur Reduktion zu entwickeln. CO₂ ist dabei nicht nur ein naturwissenschaftliches Phänomen, sondern auch eine zentrale Steuerungsgröße in Politik und Wirtschaft. Ob beim europäischen Emissionshandel, in der Nachhaltigkeitsberichterstattung oder im deutschen CO₂-Kostengesetz: Das Gas ist längst zu einer Währung der Klimapolitik geworden.

Im Folgenden werden die Grundlagen, Wirkmechanismen und Rahmenbedingungen näher erläutert – und schließlich der konkrete Bezug zum ESG-Management hergestellt.

Chemisch betrachtet ist CO₂ ein farb- und geruchloses Gas, bestehend aus einem Kohlenstoff- und zwei Sauerstoffatomen. Und genau darin liegt ein Teil des Problems: Wäre CO₂ etwa dunkelbraun und sichtbar, wären seine Emissionen für uns unmittelbar erfahrbar – doch so bleibt es unsichtbar, geruchlos und damit schwer greifbar. Man sieht es nicht, man riecht es nicht, und meist begegnet man ihm nur in Medienberichten oder abstrakten Zahlen.

CO₂ entsteht bei der Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe wie Kohle, Erdöloder Erdgas. Auch natürliche Prozesse wie die Atmung, vulkanische Aktivitäten oder die Zersetzung organischer Substanz setzen CO₂ frei. Ohne dieses Gas wäre Leben auf der Erde nicht möglich: In Pflanzen wird es für die Photosynthese benötigt, und der natürliche Treibhauseffekt sorgt dafür, dass die Erdoberfläche eine für Lebewesen verträgliche Durchschnittstemperatur hat.

Problematisch wird CO₂ jedoch durch die massiven, menschenverursachten (anthropogenen) Emissionen seit Beginn der Industrialisierung. Fossile Energieträger sind bis heute die Hauptquelle: Allein die Verbrennung von Kohle, Öl und Gas ist für rund drei Viertel der globalen CO₂-Emissionen verantwortlich. Hinzu kommen industrielle Prozesse, etwa die Zementproduktion, bei der CO₂ als Nebenprodukt der chemischen Reaktion freigesetzt wird. Auch die Landnutzung – vor allem Abholzung – trägt erheblich bei, da natürliche Kohlenstoffsenken wie Wälder undBöden geschwächt werden.

Neben Wäldern und Böden spielen auch die Ozeane eine entscheidende Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf. Die Aufnahme von CO₂ erfolgt einerseits physikalisch durch Lösung im Meerwasser, andererseits biologisch durch Photosynthese von Phytoplankton – mikroskopisch kleine, pflanzenähnliche Organismen, die an der Meeresoberfläche schweben und wie „Meerespflanzen“ CO₂ aufnehmen und Sauerstoff produzieren. Allerdings sind die Aufnahmekapazitäten der Ozeane begrenzt: Mit steigender Erwärmung sinkt die Löslichkeit von CO₂ im Wasser, zudem verändern sich die Ökosysteme.

Ein zentrales Konzept ist der Kohlenstoffkreislauf. In einem stabilen Zustand halten sich CO₂-Quellen und -Senken im Gleichgewicht. Der anthropogene Eingriff durch fossile Emissionen bringt diesen Kreislauf aus dem Lot: Mehr CO₂ wird freigesetzt, als durch Ozeane, Böden und Vegetation aufgenommen werden kann. Dadurch steigt die Konzentration in der Atmosphäre kontinuierlich an.

Neben natürlichen Senken wie Ozeanen oder Wäldern wird zunehmend auch auf technische Lösungen gesetzt, um CO₂ aus der Atmosphäre oder direkt an Emissionsquellen abzuscheiden. Unter dem Begriff Carbon Capture and Storage (CCS) versteht man Verfahren, bei denen Kohlendioxid abgeschieden, transportiert und dauerhaft in geologischen Formationen wie aus geförderten Gasfeldern gespeichert wird. Auch Weiterentwicklungen wie Carbon Capture and Utilization (CCU) zielen darauf ab, CO₂ als Rohstoff etwa für synthetische Kraftstoffe oder Baustoffe nutzbar zu machen. Während diese Technologien bislang noch mit hohen Kosten und Unsicherheiten verbunden sind, gelten sie in vielen Szenarien als notwendige Ergänzung, um Klimaneutralität zu erreichen.

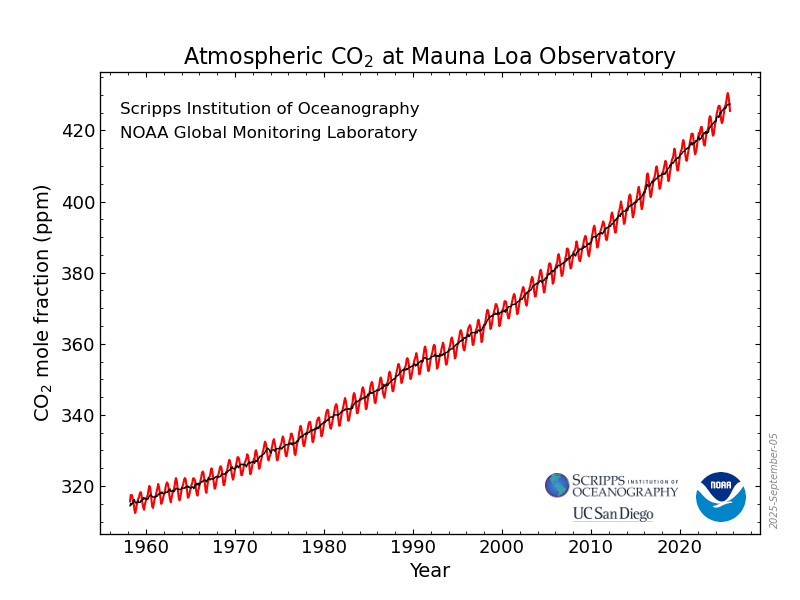

Einzentraler Beleg für den Anstieg der CO₂-Konzentration ist die sogenannte Keeling-Kurve, benannt nach dem US-Wissenschaftler Charles David Keeling. Sie basiert auf Messungen, die seit1958 an der Mauna-Loa-Station auf Hawaii durchgeführt werden. Der Standort gilt bis heute als weltweite Referenz, weil er in 3.400 Metern Höhe mitten imPazifik liegt – fernab von Industrie – und Ballungsräumen. Dadurch sind die Daten kaum von lokalen Einflüssen verzerrt und spiegeln den global gemittelten CO₂-Gehalt der Atmosphäre wider. Die Mauna-Loa-Reihe ist die längste, kontinuierliche Messung ihrer Art und macht den stetigen Anstieg von rund 315ppm (parts per million) im Jahr 1958 auf über 420 ppm im Jahr 2024 sichtbar.

Wenn von 420 ppm CO₂ die Rede ist, bedeutet das: Auf eine Million Luftmoleküle kommen 420 Moleküle CO₂. Anschaulicher wird es, wenn man sich ein Stadion mit einer Million Sitzen vorstellt – nur 420 davon wären mit CO₂ besetzt. Gerade diese kleine Zahl zeigt, wie schwer greifbar das Problem ist: Obwohl der Anteil so gering erscheint, reicht er aus, um das globale Klimasystem tiefgreifend zu verändern.

Damit klar wird, warum CO₂ für die Erderwärmung so entscheidend ist, werfen wir einen Blick auf den Treibhauseffekt. Ohne diesen Effekt wäre die Erde ein lebensfeindlicher Ort: Kurzwellige Sonnenstrahlung gelangt weitgehend ungehindert durch die Atmosphäre und erwärmt die Erdoberfläche. Diese gibt die Energie in Form langwelliger Wärmestrahlung wieder ab. Bestimmte Gase – darunter Wasserdampf, CO₂, Methan (CH₄) und Lachgas (N₂O) – absorbieren einen Teil dieser Wärmestrahlung und strahlen sie zurück Richtung Erdoberfläche. Auf diese Weise wirkt die Atmosphäre wie das Glas eines Gewächshauses – der natürliche Treibhauseffekt. Er hält die Wärme zurück und sorgt dafür, dass die Erde für das Leben warm genug ist.

Problematisch ist der verstärkte Treibhauseffekt, der durch den zusätzlichen Ausstoß von Treibhausgasen entsteht. Seit Beginn der Industrialisierung hat der Mensch so große Mengen CO₂ freigesetzt, dass sich die Strahlungsbilanz der Erde verändert hat. Das Übermaß an Treibhausgasen wirkt wie eine Verdickung der Glasscheibe: Mehr Wärmestrahlung bleibt in der Atmosphäre gefangen, weniger entweicht ins All. Wasserdampf ist weiteres wichtiges Treibhausgas. Allerdings wird seine Konzentration in der Atmosphäre stark von der Temperatur bestimmt. Steigt durch CO₂ und andere Gase dieTemperatur, verdunstet mehr Wasser – dadurch nimmt auch die Menge anWasserdampf zu. Dieser verstärkt wiederum den Treibhauseffekt. Fachlich spricht man von einer Rückkopplung: CO₂ ist der Anstoß, Wasserdampf wirkt als Verstärker.

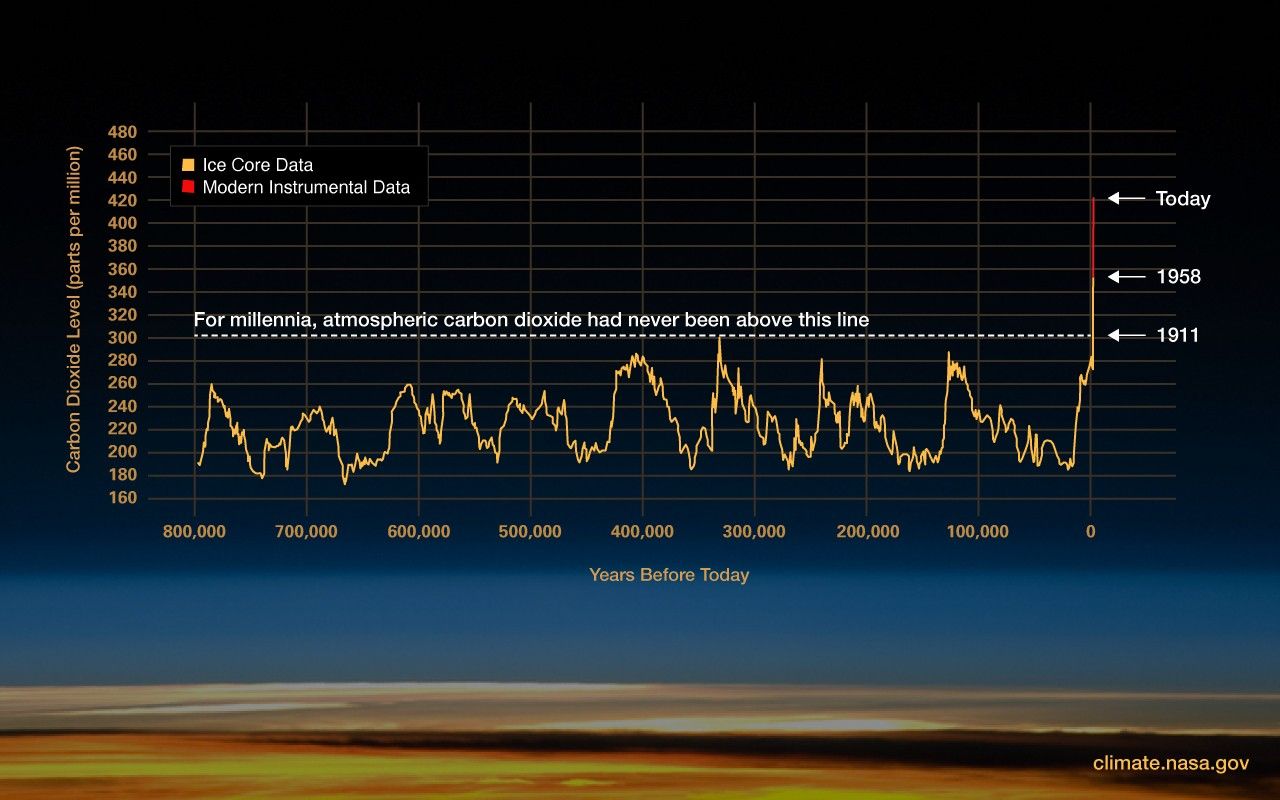

Die nachfolgende Grafik verdeutlicht nochmal eindrucksvoll, wie außergewöhnlich die heutige Situation ist. Während der letzten 800.000 Jahre schwankte die CO₂-Konzentration im Rhythmus von Eis- und Warmzeiten zwischen etwa 180 und 280 ppm. Niemals überschritt sie die Marke von 300 ppm – bis zur Industrialisierung. Erst in den letzten 150 Jahren ist der Wert explosionsartig gestiegen. Einen derart hohen Wert gab es letztmals vor rund 3 Millionen Jahren. Dieses beispiellose Tempo unterscheidet den aktuellen Klimawandel fundamental von natürlichen Schwankungen der Erdgeschichte.

Verglichen mit anderen Treibhausgasen hat CO₂ eine geringere Klimawirksamkeit pro Molekül. Methan (CH₄) wirkt in einem Zeitraum von 20Jahren etwa 80-mal stärker, Lachgas (N₂O) etwa 300-mal stärker. Dennoch ist CO₂ das zentrale Treibhausgas - es wird als Referenzgas für das Global Warming Potential (GWP) definiert – CO₂ hat standardmäßig den Wert 1, während die anderen Gase daran gemessen werden.

Klimamodelle zeigen klar: Setzt sich der derzeitige Trend fort, wird die Erde ohne drastische Reduktionen die 1,5-°C-Marke schon in den 2030er Jahren überschreiten. Besonders kritisch sind dabei sogenannte Kipppunkte – Schwellen im Erdsystem, nach deren Überschreiten Prozesse unumkehrbar werden, etwa das Abschmelzen der großen Eisschilde oder das Auftauen von Permafrostböden. Diese Themen haben wir bereits im ESGbot-Artikel zu Extremwetterereignissen detailliert erklärt und dort in den Kontext wachsender Klimarisiken gestellt. Ein Blick lohnt sich!

Die zentrale Bedeutung von CO₂ spiegelt sich nicht nur in der Klimawissenschaft, sondern auch in den großen politischen und rechtlichen Rahmenwerken wider. Seit den 1990er Jahren bildet der internationale Klimaschutzvertrag von Kyoto (1997) einen ersten Meilenstein: Zum ersten Mal verpflichteten sich Industriestaaten, ihre Treibhausgasemissionen zu reduzieren

Mit dem Pariser Abkommen von 2015 wurde der Klimaschutz auf eine neue Ebene gehoben. Fast alle Staaten der Welt verpflichteten sich, die Erderwärmung deutlich unter 2 °C – möglichst auf 1,5 °C – zu begrenzen. Allerdings bleibt die Formulierung im Vertrag bewusst vage: Nicht eindeutig definiert ist, gegenüber welchem Referenzzeitraum die Temperatur gemessen wird, und ob die 1,5- bzw. 2-°C-Grenzen einmalig, mehrfach oder als gleitender Durchschnitt (z.B. über zehn Jahre) zu verstehen sind. Diese Unbestimmtheit eröffnet Interpretationsspielräume, die politische Aushandlungsprozesse erleichtern, gleichzeitig aber die wissenschaftliche und regulatorische Konkretisierung erschweren. Wie es anlässlich der aktuellen geopolitischen Entwicklungen mit den internationalen Klimaabkommen weitergeht, ist ohnehin eine andere Diskussion.

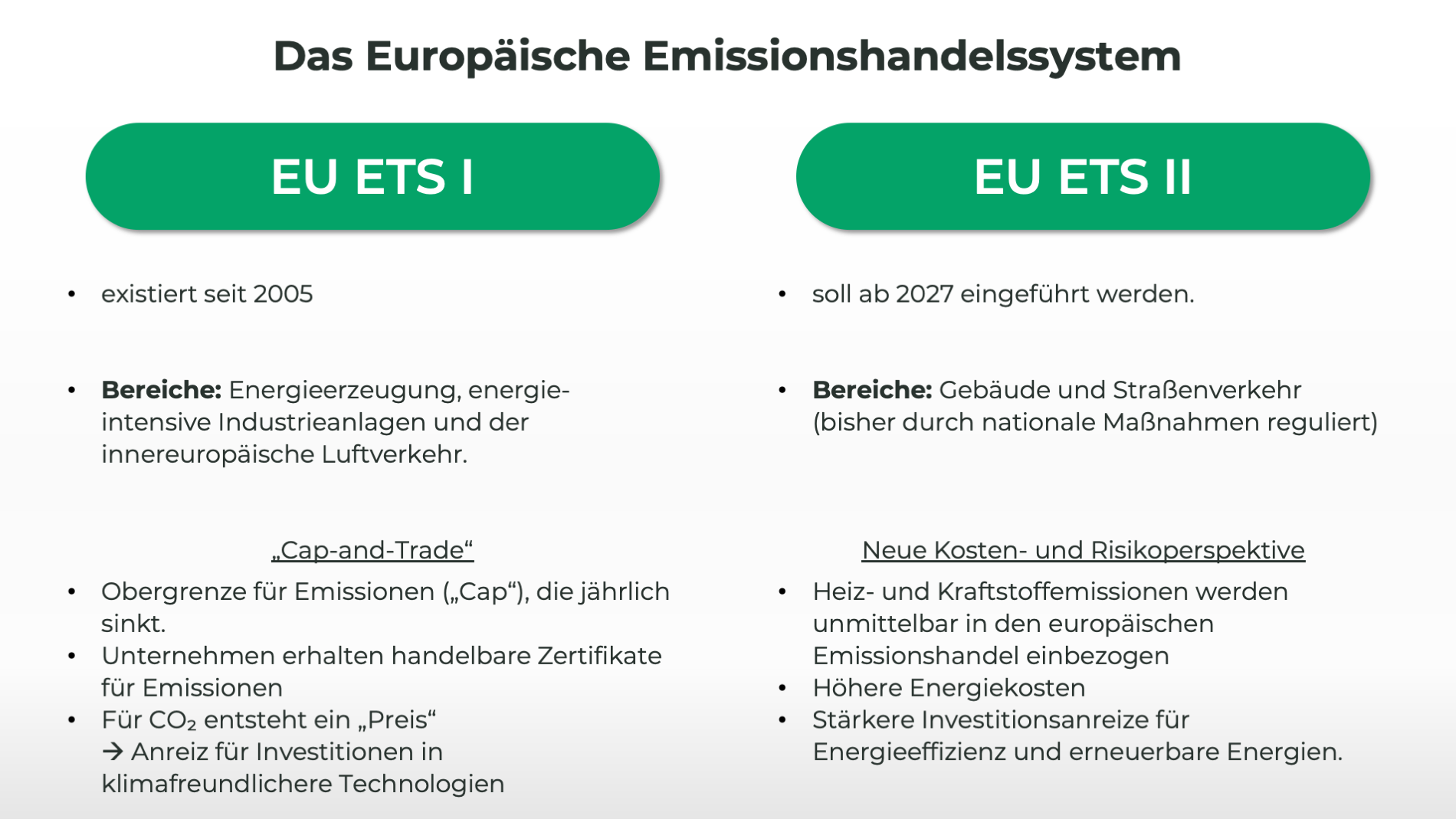

In der Europäischen Union ist CO₂ noch stärker institutionell verankert. Laut Europäischem Klimagesetz (Verordnung (EU)2021/1119) will man bis 2050 klimaneutral werden. Seit 2005 existiert das Europäische Emissionshandelssystem (EU ETS 1), das heute rund 40 % derEU-Emissionen abdeckt. Betroffen sind vor allem Energieerzeugung, energieintensive Industrieanlagen und der innereuropäische Luftverkehr. Nachdem Prinzip „Cap-and-Trade“ wird eine Obergrenze („Cap“) für Emissionen festgelegt, die jährlich sinkt. Unternehmen erhalten Zertifikate für Emissionen und können diese handeln. Damit entsteht ein Preis für CO₂, der Investitionen in klimafreundlichere Technologien anreizen soll.

Ein weiterer Schritt steht kurz bevor: Ab 2027 soll das EU ETS 2 eingeführt werden. Es erfasst erstmals die Bereiche Gebäude und Straßenverkehr, also jene Sektoren, die bislang durch nationale Maßnahmen reguliert wurden. Für Unternehmen bedeutet das eine völlig neue Kosten- und Risikoperspektive. Heiz- und Kraftstoffemissionen werden dann unmittelbar in den europäischen Emissionshandel einbezogen, was zu höheren Energiekosten, aber auch zu verstärkten Investitionsanreizen für Energieeffizienz und erneuerbare Energien führen soll.

Einen direkten Anknüpfungspunkt gibt es dabei zum deutschen CO₂-Kostenaufteilungsgesetz (CO₂KostAuftG), das seit 2023 gilt. Es verpflichtet Vermieter*innen und Mieter*innen, die durch den nationalen Brennstoffemissionshandel entstehenden CO₂-Kosten gemeinsam zu tragen. Während bei besonders ineffizienten Gebäuden die Vermieter*innen den Großteil übernehmen müssen, reduziert sich ihr Anteil bei energetisch besseren Gebäuden deutlich. Mit dem Start des EU ETS 2 ab 2027 wird das CO₂KostAuftG nahtlos an das europäische System gekoppelt – die Aufteilung der zusätzlichen CO₂-Preise bleibt damit ein wichtiges Instrument, um Klimaanreize im Gebäudesektor zu setzen.

Eine enge Verbindung besteht zudem zur Nachhaltigkeitsberichterstattung. Unternehmen müssen künftig detailliert über ihre Treibhausgasemissionen berichten, einschließlich Scope 1 (direkte Emissionen), Scope 2 (indirekte Emissionen) und Scope 3 (vorgelagerte und nachgelagerte Emissionen in der Wertschöpfungskette). Damit wird CO₂ nicht nur ein politisches Steuerungsinstrument, sondern auch eine zentrale Kennzahl im unternehmerischen Reporting und Risikomanagement.

CO₂ ist seit Jahrzehnten im Zentrum der Klimadebatte – und seine Bedeutung für die Zukunft wird weiter zunehmen. Entscheidend ist, wie konsequent Staaten, internationale Bündnisse und Unternehmen ihre Emissionen tatsächlich reduzieren. Eines steht fest: Setzt sich der Ausstoß in der bisherigen Geschwindigkeit fort, wird sich der Klimawandel ungebremst verschärfen – mit weitreichenden Folgen für Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft.