Strom ist fast so allgegenwärtig wie Wasser – selbst in entlegenen Regionen der Welt haben Menschen – zumindest zeitweise – Zugang zu elektrischer Energie. Doch wie funktioniert das eigentlich? Die „Erzeugung“ elektrischer Energie ist ein physikalisch wie technisch faszinierender Prozess, der auf einem Prinzip beruht, das bereits im 19. Jahrhundert entdeckt wurde: Der elektromagnetischen Induktion.

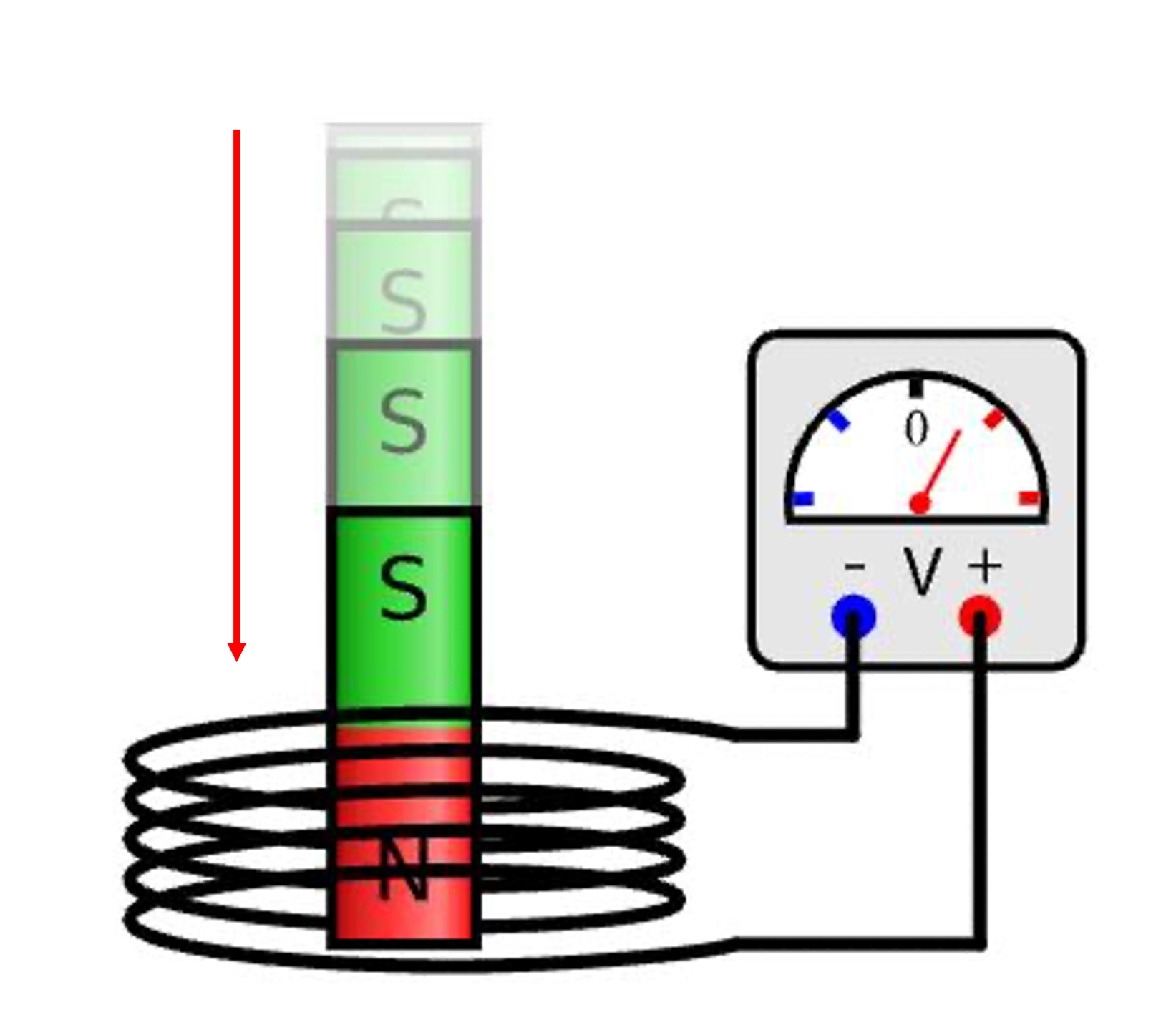

Wenn sich der Magnetfluss in einer Spule zeitlich ändert – etwa durch Bewegung von Magnet oder Spule – wird in der Spule eine elektrische Spannung erzeugt.

Man kann sich das vorstellen wie einen Draht, der im Magnetfeld hin- und herbewegt wird: Jedes Mal, wenn er sich bewegt, entsteht kurz Spannung. Dreht sich der Magnet kontinuierlich – wie in einem Generator – wechselt das Magnetfeld ständig, und es entsteht ein fortlaufender Stromfluss.

Dieses Phänomen bildet bis heute die Grundlage jeder modernen Stromerzeugung.

In einem Generator wird dieses Prinzip technisch umgesetzt: Eine Turbine versetzt einen Rotor mit Magneten in Drehung. Diese Magneten bewegen sich an Spulen vorbei, wodurch sich das Magnetfeld laufend ändert – und damit kontinuierlich Spannung erzeugt wird.

In praktisch allen Kraftwerken befindet sich ein Generator als zentrales Element der Stromerzeugung. Er besteht aus einem Rotor (beweglicher Teil, der ein Magnetfeld erzeugt) und einem Stator (feststehender Teil, in dem die Spannung induziert wird). Die mechanische Energie, die den Rotor antreibt, stammt in der Regel aus einer Turbine. Diese Turbine kann mit Dampf (bei Kohle-, Gas- oder Kernkraftwerken), Wasser (Wasserkraftwerke), Wind (Windkraftanlagen) oder anderen Energiequellen betrieben werden.

Der Generator wandelt die mechanische Drehbewegung mithilfe elektromagnetischer Induktion in elektrische Energie um. Damit die erzeugte Spannung stabil bleibt, werden Drehzahl und Magnetfeld präzise geregelt.

In der Energietechnik unterscheidet man grundsätzlich zwischen zwei Kategorien von Kraftwerken:

Konventionelle (fossile) Kraftwerke nutzen Kohle, Erdgas oder Öl, um Wasser zu erhitzen. Der entstehende Dampf treibt eine Turbine an, die wiederum den Generator in Bewegung setzt. Auch Kernkraftwerke gehören technisch zu dieser Kategorie, da sie ebenfalls mit Dampfturbinen arbeiten – die Wärme entsteht hier allerdings durch Kernspaltung.

Erneuerbare Kraftwerke hingegen nutzen Energiequellen, die sich natürlich regenerieren: Sonne, Wind, Wasser, Biomasse oder Geothermie. Bei Wind- und Wasserkraft geschieht die Energieumwandlung direkt mechanisch – die kinetische Energie der Bewegung treibt die Turbine an. Photovoltaik wandelt Sonnenlicht direkt in elektrische Energie um, ohne Turbine oder Generator, sondern mit Halbleitern.

Erneuerbare Anlagen speisen zunehmend Strom ins Netz ein, wodurch der Anteil fossiler Erzeugung in Europa kontinuierlich sinkt. Jedoch: Der Energiefluss ist volatil! Sonne und Wind sind nicht permanent verfügbar, weshalb konventionelle oder speicherbasierte Systeme weiterhin eine wichtige Ausgleichsfunktion erfüllen.

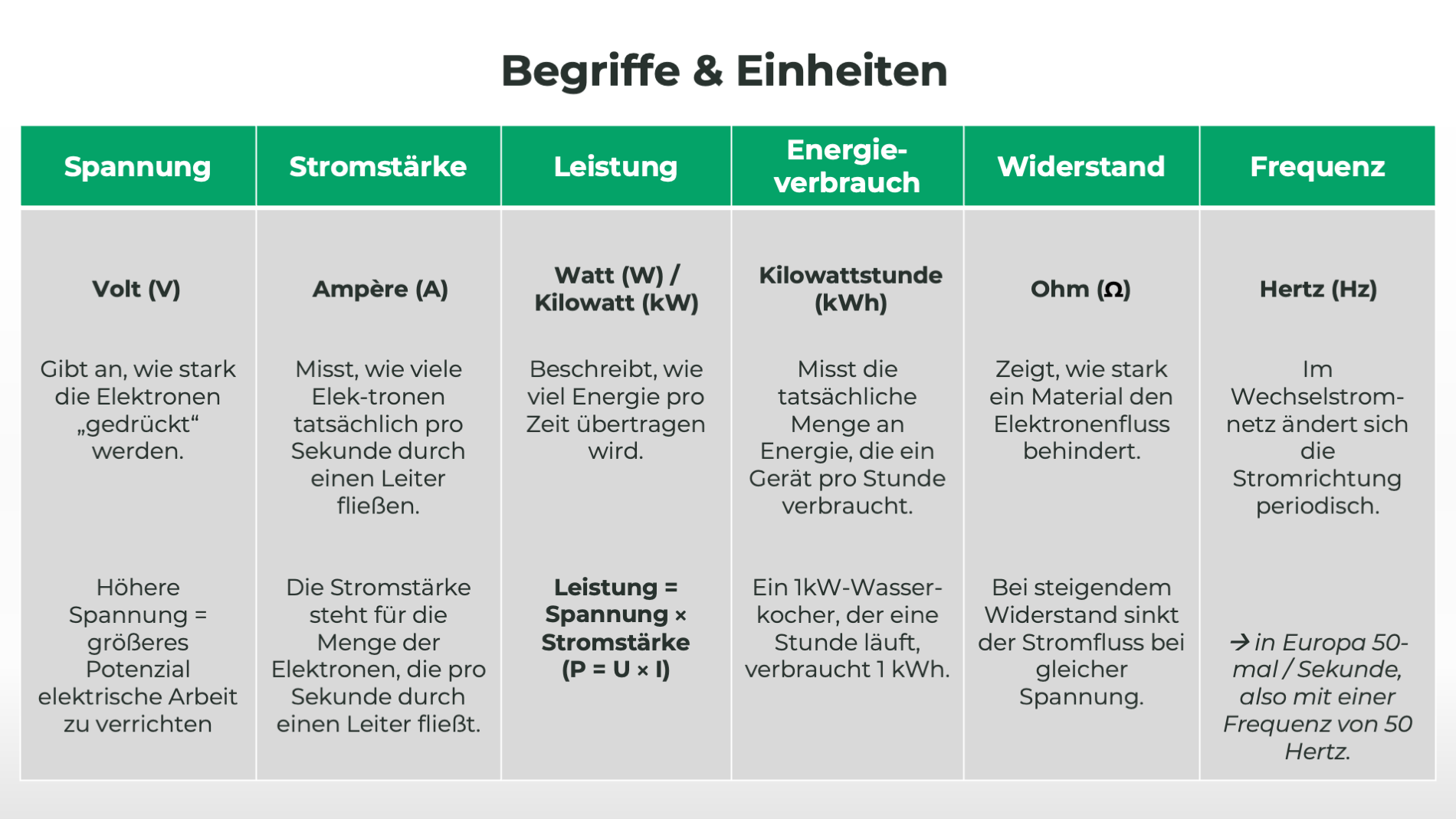

Wer verstehen will, wie elektrische Energie funktioniert, braucht ein paar Grundbegriffe. Sie beschreiben, wie stark, wie schnell und in welcher Menge sich Elektronen bewegen – also im Grunde die Sprache des Stroms.

Die elektrische Spannung ist vergleichbar mit dem Wasserdruck in einer Leitung: Sie gibt an, wie stark die Elektronen „gedrückt“ werden. Je höher die Spannung, desto größer das Potenzial, elektrische Arbeit zu verrichten. Eine Haushaltssteckdose liefert in Europa 230 Volt – das ist die Kraft, mit der die Elektronen durch Leitungen und Geräte fließen.

Die Stromstärke misst, wie viele Elektronen tatsächlich pro Sekunde durch einen Leiter fließen. Ein Ampere entspricht etwa 6,24 × 10¹⁸ Elektronen pro Sekunde – eine gewaltige Zahl, die zeigt, wie klein, aber zahlreich elektrische Ladungen sind. Bleiben wir bei der Wasseranalogie: Wenn die Spannung dem Wasserdruck entspricht, dann steht die Stromstärke für die Menge des Wassers, die pro Sekunde durch das Rohr fließt. Ein breiter Fluss (viel Strom) transportiert mehr Energie als ein schmaler Bach (wenig Strom) – vorausgesetzt, der Druck bleibt gleich.

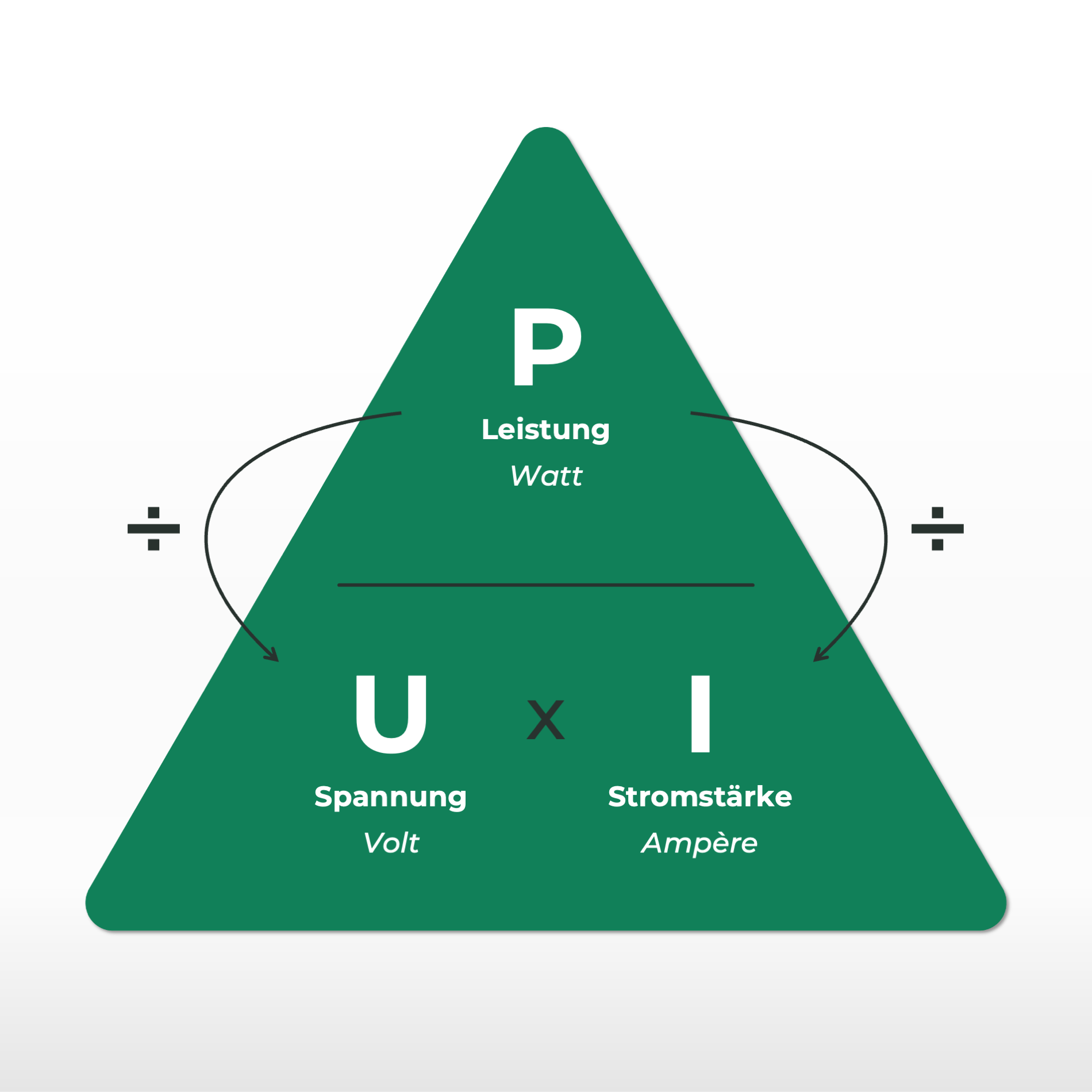

Die elektrische Leistung beschreibt, wie viel Energie pro Zeit übertragen wird. Sie ergibt sich aus dem Produkt von Spannung und Stromstärke (P = U × I). Setzt man die Analogie fort: Wenn Spannung der Druck und Stromstärke die Wassermenge ist, dann steht die Leistung für den gesamten Energiefluss – also dafür, wie viel Wasser (Energie) pro Sekunde tatsächlich bewegt wird. Ein Gerät mit 1.000 Watt (1 kW) setzt also pro Zeiteinheit elektrische Energie in Arbeit oder Wärme um, etwa ein Wasserkocher oder ein Föhn.

Die Kilowattstunde (kWh) ist die Einheit, die auf jeder Stromrechnung steht. Sie beschreibt die Menge an Energie, die ein Gerät mit 1 kW Leistung in einer Stunde verbraucht. Beispiel: Ein 1.000-Watt-Wasserkocher, der eine Stunde läuft, verbraucht 1 kWh.

Hier lohnt sich die Unterscheidung: Watt misst die momentane Leistung, Kilowattstunden den tatsächlichen Verbrauch über die Zeit. Wer den Unterschied kennt, versteht auch, warum Geräte mit niedriger Leistung, die aber ständig laufen (etwa Kühlschränke), am Ende viel Strom verbrauchen können.

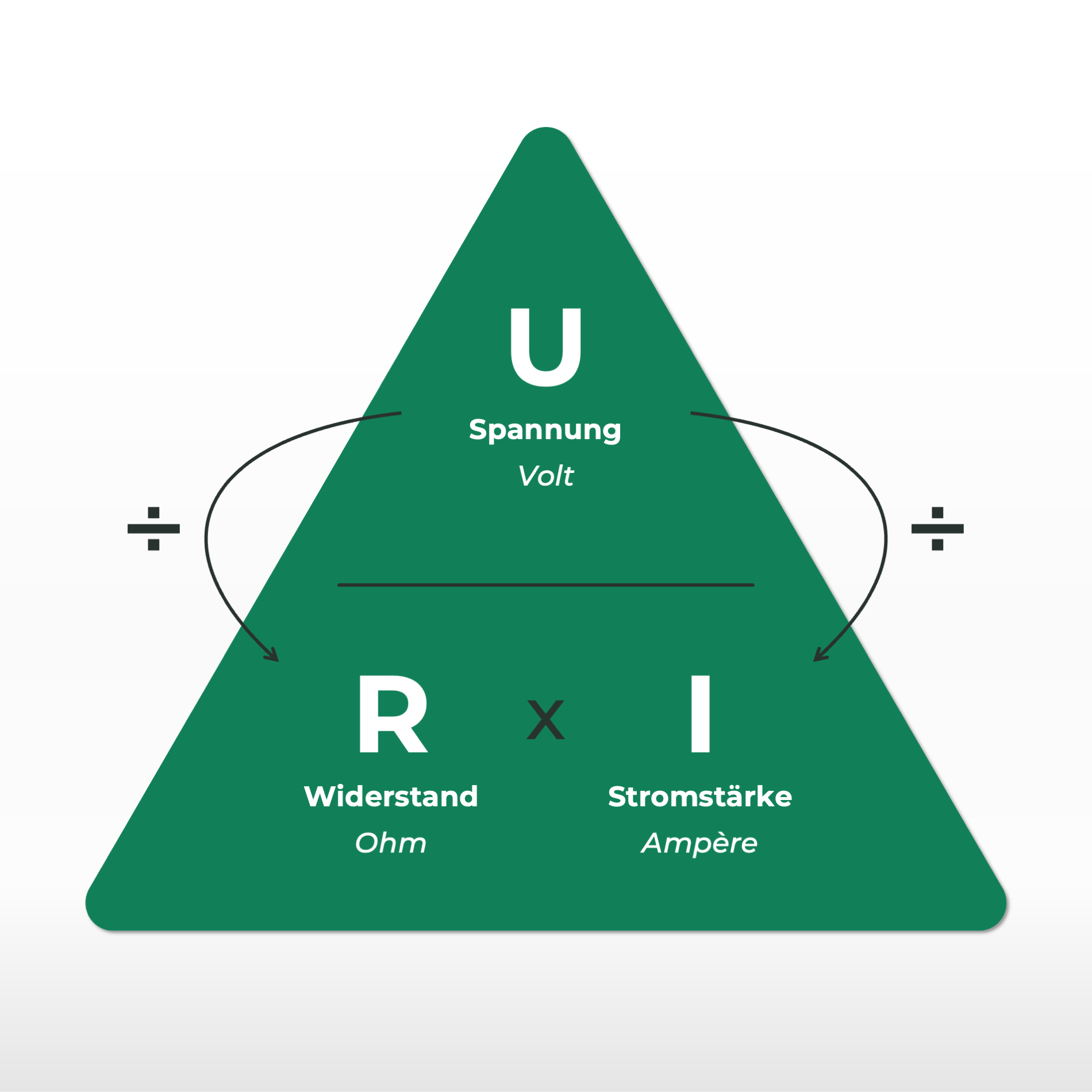

Der elektrische Widerstand zeigt, wie stark ein Material den Elektronenfluss behindert. Kupferleitungen haben geringen Widerstand, weshalb sie sich für Stromnetze eignen. Wenn der Widerstand steigt – etwa durch dünne Drähte oder hohe Temperaturen – sinkt der Stromfluss bei gleicher Spannung.

Im Wechselstromnetz ändert sich die Richtung des Stromflusses periodisch. Diese Schwingung geschieht in Europa 50-mal pro Sekunde, also mit einer Frequenz von 50 Hertz. Sie ist entscheidend für die Stabilität des Netzes: Schwankungen können empfindliche Geräte stören und im Extremfall zu Netzinstabilitäten führen.

Spannung, Stromstärke und Widerstand stehen in direktem Zusammenhang – beschrieben durch das Ohmsche Gesetz: U = I x R.

Aus dieser einfachen Formel ergibt sich die gesamte Logik elektrischer Systeme. Wer Spannung, Stromstärke und Widerstand versteht, versteht auch, warum Sicherungen auslösen, Leitungen warm werden oder Transformatoren Spannung anpassen müssen.

Ein zu hoher Strom (also zu viele Elektronen auf einmal) überlastet Leitungen – sie erhitzen sich, weil Energie in Form von Wärme verloren geht. Steigt der Strom über den zulässigen Wert, erkennt die Sicherung diese Überlast und trennt den Stromkreis, bevor Kabel oder Geräte Schaden nehmen.

Elektrischer Strom ist nicht gleich Strom. Je nachdem, wie er fließt, welche Spannung er hat und wie weit er transportiert werden muss, unterscheidet man verschiedene Stromarten und Spannungsebenen.

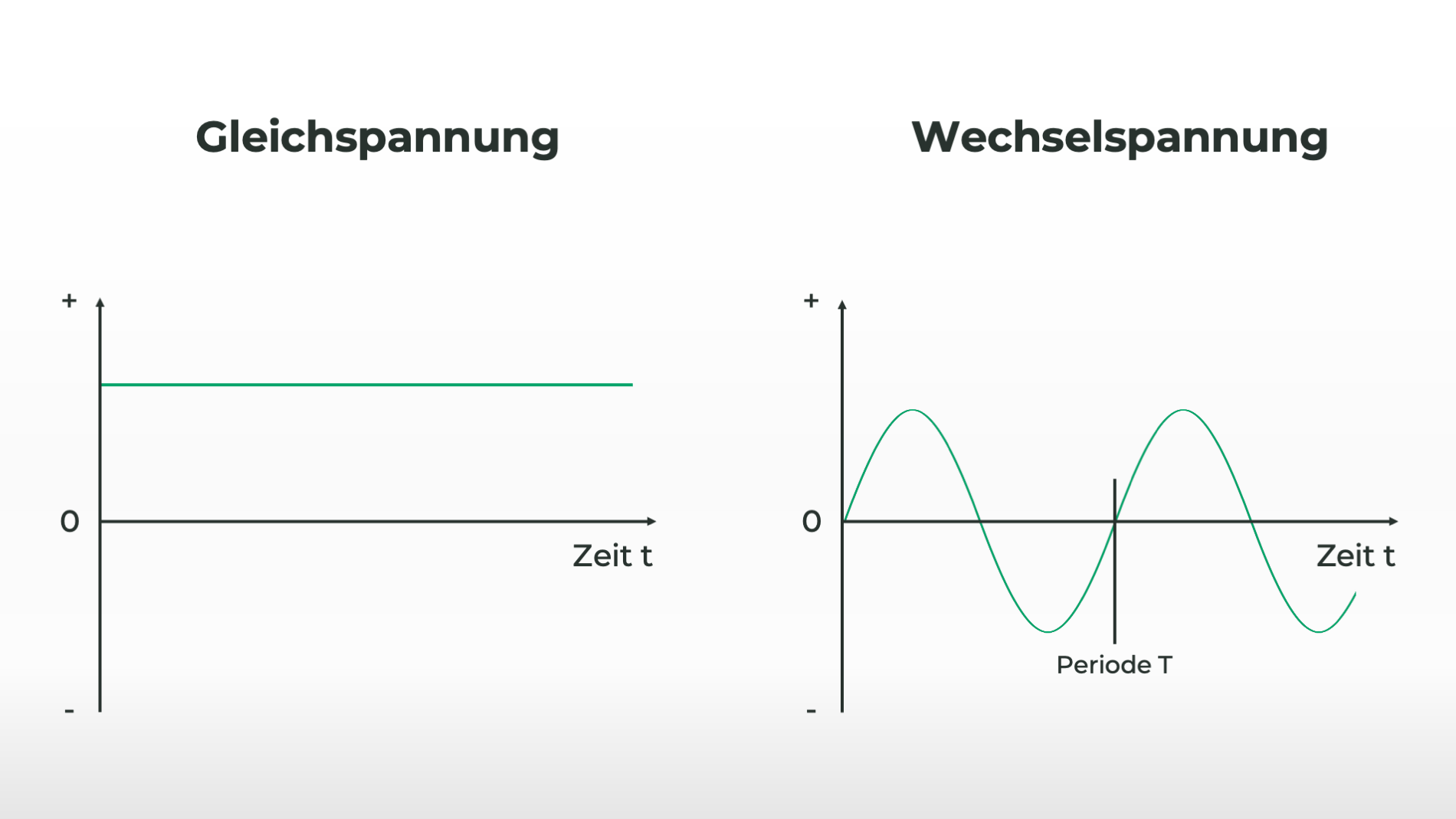

Beim Gleichstrom fließen die Elektronen kontinuierlich in eine Richtung – vergleichbar mit einem Fluss, der stetig bergab fließt. Spannung und Stromstärke bleiben dabei im Idealfall konstant. Typische Quellen für Gleichstrom sind Batterien, Akkus oder Photovoltaikanlagen. Gleichstrom eignet sich gut für Geräte mit empfindlicher Elektronik, etwa Computer, LED-Leuchten oder Handys. Im Haushalt wird er aber meist erst im Inneren der Geräte genutzt: Netzteile oder Ladegeräte wandeln den Wechselstrom aus der Steckdose in Gleichstrom um.

Beim Wechselstrom ändert sich die Richtung der Spannung – und damit periodisch auch die Flussrichtung der Elektronen – in Europa 50-mal pro Sekunde, also mit einer Frequenz von 50 Hertz. Man kann sich das wie das rhythmische Hin- und Herpendeln eines Wasserschlauchs vorstellen. Diese Schwingung hat einen großen Vorteil: Sie lässt sich leicht transformieren, also in andere Spannungen umwandeln. Genau deshalb hat sich Wechselstrom weltweit für den Transport und die Verteilung von Energie durchgesetzt. Der Großteil der öffentlichen Stromversorgung basiert auf diesem Prinzip.

Eine Sonderform des Wechselstroms ist der Drehstrom oder Dreiphasenwechselstrom. Hier schwingen drei Ströme gleichzeitig, aber zeitversetzt um jeweils 120 Grad. Dadurch ergibt sich eine gleichmäßigere Energieübertragung. Drehstrom wird in der Industrie eingesetzt, etwa für Motoren, Aufzüge oder Maschinen. Auch das Schnellladen von Elektroautos nutzt Drehstrom, weil sich damit große Leistungen effizient übertragen lassen.

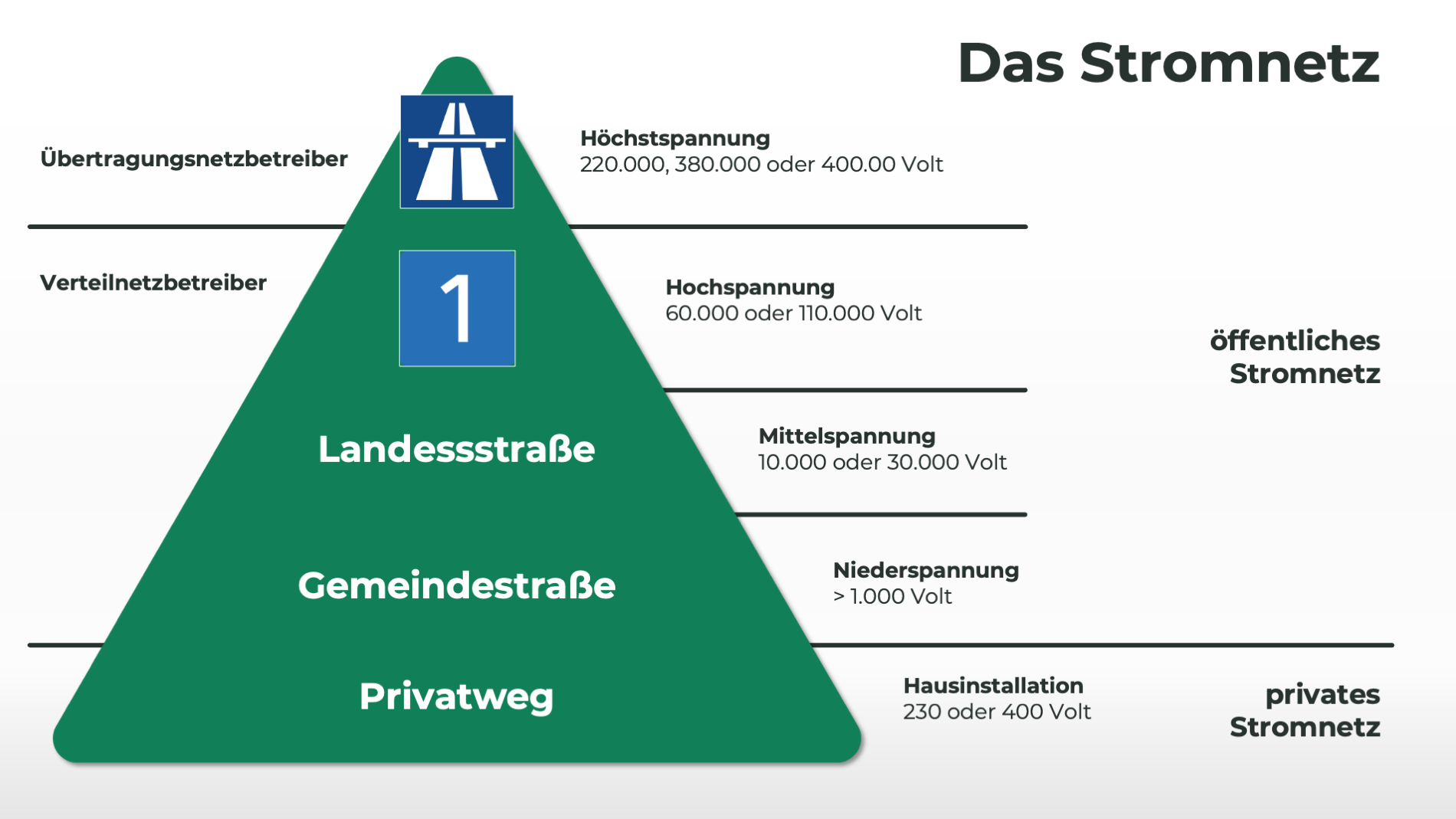

Strom fließt nicht direkt vom Kraftwerk zur Steckdose, sondern durch ein hierarchisch aufgebautes Netz mit verschiedenen Spannungsebenen:

Damit Strom über große Entfernungen verlustarm transportiert werden kann, nutzt man hohe Spannungen – denn je höher die Spannung, desto niedriger der Strom und desto geringer die Leitungsverluste.

Transformatoren verändern Spannung und Stromstärke nahezu verlustfrei, indem sie über elektromagnetische Induktion Energie von einer Spule auf eine andere übertragen. Hohe Spannung und niedriger Strom sind effizient für den Transport über weite Strecken; niedrige Spannung und höherer Strom dagegen sicherer für Haushalte. Transformatoren sind die unsichtbaren Übersetzer im Stromnetz. Sie passen die Spannung an, je nachdem, ob Strom über weite Strecken transportiert oder in Haushalten genutzt wird.

Kaum etwas wirkt im Alltag so selbstverständlich wie das Einschalten einer Lampe. Doch bis der Strom in der Steckdose ankommt, hat er einen langen Weg hinter sich. Zwischen dem Generator im Kraftwerk und der heimischen Glühbirne liegen hunderte Kilometer Leitung, Dutzende Umspannwerke (inkl. Transformatoren) und viele Akteure, die für Stabilität und Sicherheit sorgen.

Direkt nach der Erzeugung im Kraftwerk liegt die Spannung oft bei 10 bis 30 Kilovolt (kV) – bei Windkraft- und Photovoltaikanlagen dagegen typischerweise zwischen 0,4 und 33 Kilovolt. Für den Ferntransport reicht das nicht – die Verluste wären zu hoch. Deshalb wird die Spannung mithilfe großer Transformatoren auf bis zu 380 kV hochtransformiert und ins sogenannte Höchstspannungsnetz eingespeist – es kommen mittlerweile zunehmend Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungen (HGÜ) mit bis zu 525 kV zum Einsatz. Je höher die Spannung, desto niedriger der Stromfluss – und damit desto geringer die Energieverluste durch Wärme. Diese physikalische Logik macht es möglich, große Energiemengen effizient über weite Strecken zu transportieren.

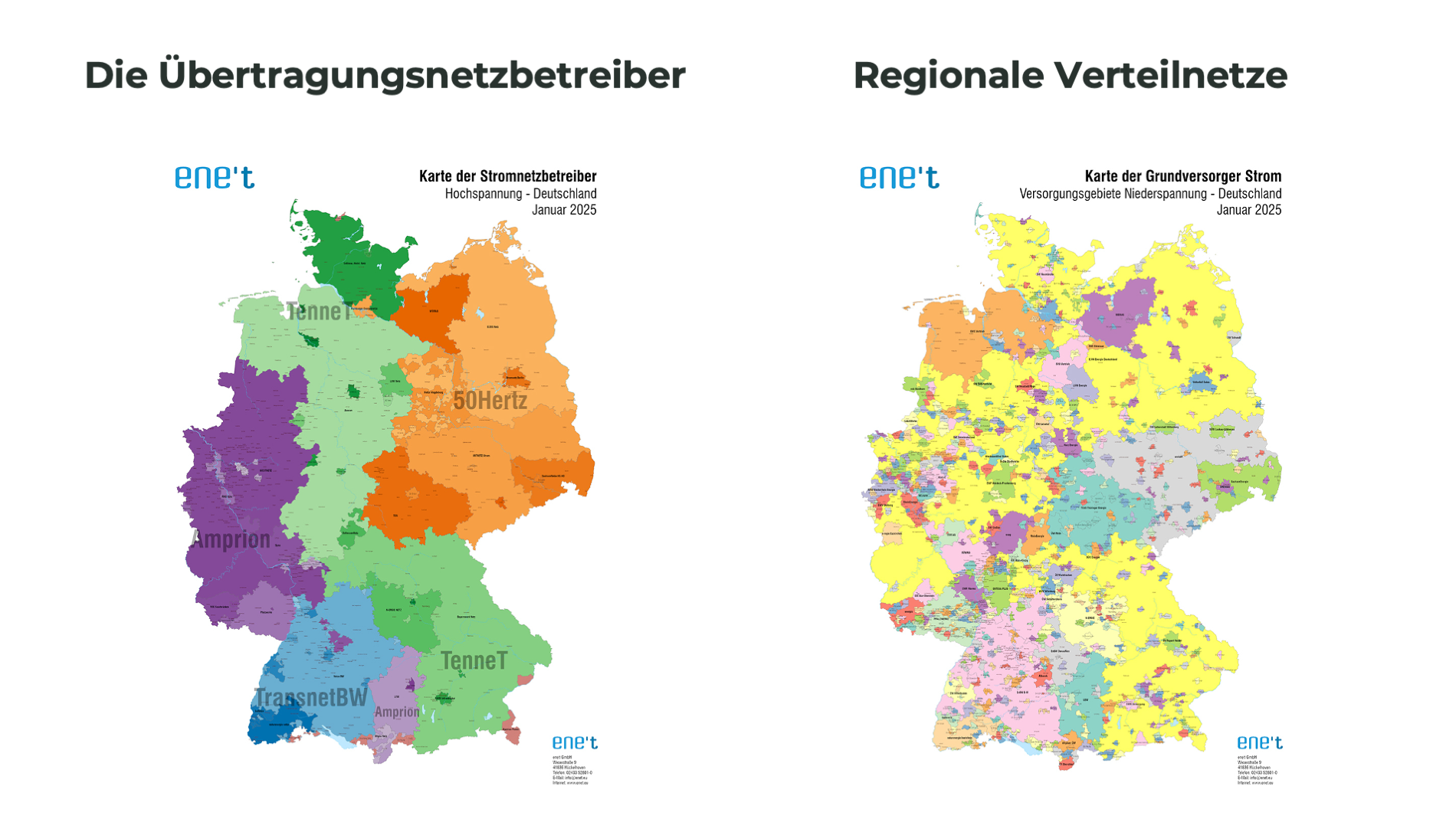

Das deutsche Übertragungsnetz wird von vier großen Unternehmen betrieben: 50Hertz, Amprion, TenneT und TransnetBW. Sie unterstehen der Bundesnetzagentur und sind dafür zuständig, dass der Strom aus Kraftwerken, Windparks oder Solaranlagen sicher in alle Regionen gelangt. Diese Netze sind die „Autobahnen“ des Stroms. Ihre Hauptaufgabe: Netzstabilität. Das bedeutet, die Frequenz muss jederzeit bei nahezu exakt 50 Hertz bleiben. Sobald zu viel oder zu wenig Strom im Netz ist, drohen Schwankungen, die bis zu regionalen Stromausfällen führen könnten. Die Netzbetreiber gleichen das in Sekundenbruchteilen aus.

Von den Hochspannungsleitungen aus gelangt der Strom in die Umspannwerke der regionalen und kommunalen Verteilnetzbetreiber – meist Stadtwerke oder Energiegesellschaften. Dort wird die Spannung schrittweise auf Mittelspannung (10–60 kV) und schließlich auf Niederspannung (230/400 V) transformiert.

Über diese Netze werden Haushalte, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen versorgt. Das letzte Stück der Strecke – vom Ortsnetztransformator bis zum Hausanschluss – ist oft nur wenige hundert Meter lang, aber technisch besonders sensibel. Hier entscheidet sich, ob das Licht flackert, der Kühlschrank konstant läuft oder der Ladeanschluss des E-Autos stabil bleibt.

Erst am Ende der Kette, im Haushalt, ist aus den 380 Kilovolt des Übertragungsnetzes der vertraute 230-Volt-Steckdosenstrom geworden – sicher, stabil und für Verbraucher kaum spürbar veränderlich.

Mit der wachsenden Zahl an Photovoltaik- und Windkraftanlagen verändert sich die Stromlandschaft massiv. Früher floss Energie meist von zentralen Kraftwerken zu Verbrauchern. Heute speisen hunderttausende dezentrale Anlagen Strom ein – oft gleichzeitig, aber nicht immer gleichmäßig.

Diese neue Realität führt zu Engpässen, besonders in den regionalen Netzen. Der Netzausbau ist daher eine der größten Herausforderungen der Energiewende: neue Leitungen, stärkere Transformatoren und digitale Steuerungssysteme sind notwendig, um schwankende Einspeisung und steigenden Verbrauch auszubalancieren.

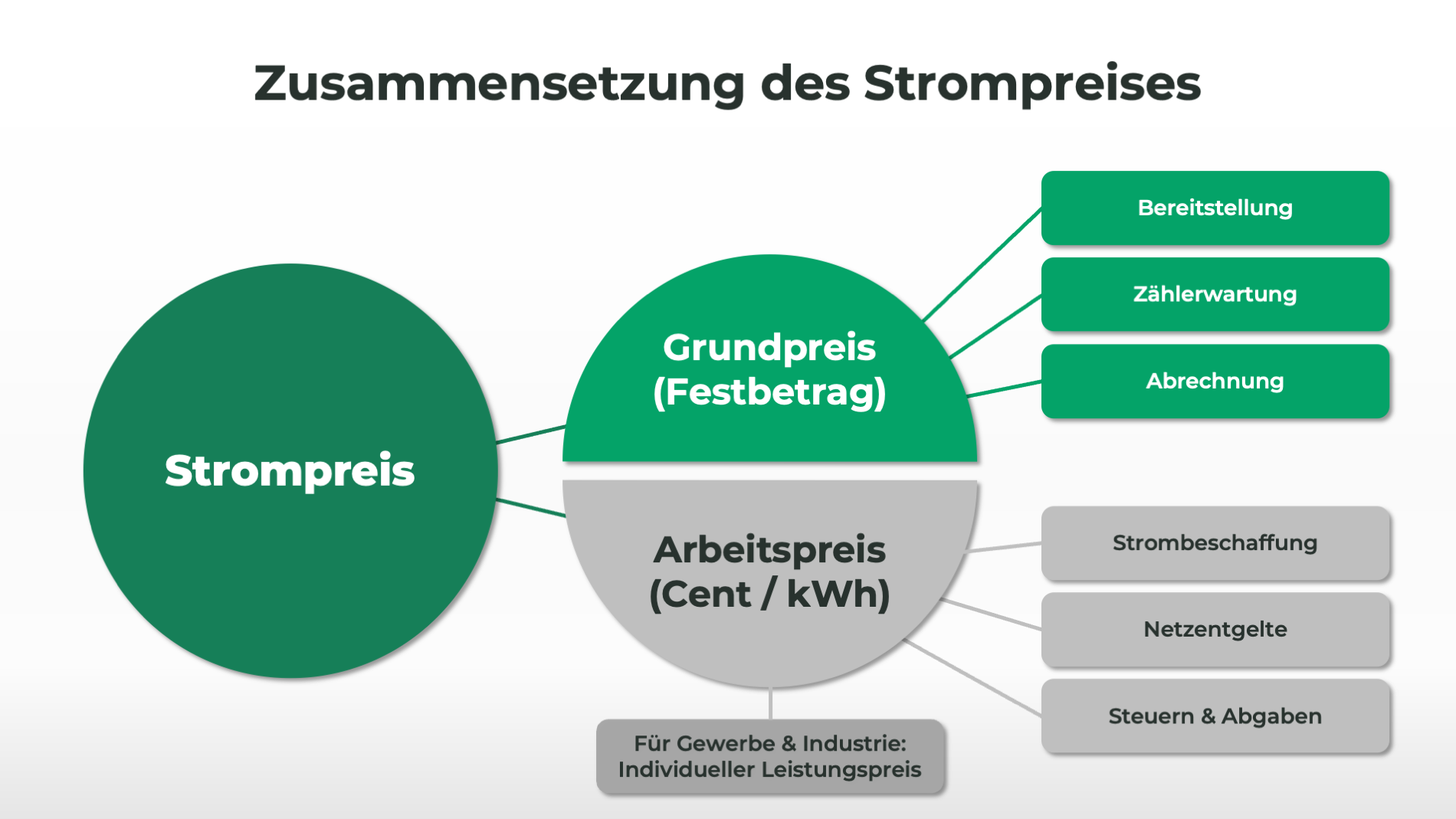

Ein verbreiteter Irrtum ist, dass Strom teuer sei, weil er aus erneuerbaren Quellen stammt. Tatsächlich entstehen hohe Kosten vor allem durch den Netzausbau und die Netzentgelte, die auf der Stromrechnung stehen. Diese Entgelte decken den Betrieb, die Wartung und den Ausbau der Netze ab. Die Erneuerbaren Energien selbst sind mittlerweile sehr günstig - mitunter günstiger als fossile Energien.

Weitere Bestandteile des Strompreises sind Steuern, Umlagen und die sogenannte Konzessionsabgabe, die Kommunen für die Nutzung öffentlicher Wege durch Stromleitungen erhalten.

Für die meisten Menschen wird Strom erst dann greifbar, wenn die Jahresrechnung ins Haus flattert. Dabei steckt hinter den Zahlen eine klare Systematik – und ein direkter Bezug zu den Begriffen aus den vorangegangenen Kapiteln: Volt, Ampere und Watt bestimmen letztlich, wie viel Energie verbraucht und bezahlt wird.

Eine Stromrechnung besteht im Wesentlichen aus zwei Preiskomponenten: dem Grundpreis und dem Arbeitspreis.

Der Grundpreis ist ein fixer Betrag, der unabhängig vom tatsächlichen Verbrauch anfällt. Er deckt die Kosten für Zähler, Abrechnung und die Bereitstellung der Netzanschlüsse.

Der Arbeitspreis hingegen wird pro verbrauchter Kilowattstunde (kWh) berechnet – also für die Energiemenge, die tatsächlich durch die Leitungen geflossen ist.

Darüber hinaus enthält der Strompreis weitere Bestandteile:

Diese Posten zusammen ergeben den Endpreis, der im Durchschnitt aktuell bei rund 30 bis 40 Cent pro Kilowattstunde liegt.

Bei Gewerbebetrieben und Industrieunternehmen läuft die Strombeschaffung oft anders: Sie schließen individuelle Lieferverträge mit Energieversorgern oder beschaffen Strom direkt über die Strombörse (European Energy Exchange, EEX). Dort wird Strom im Termin- oder Spotmarkt gehandelt – die Preise schwanken also stärker, orientieren sich aber an Angebot und Nachfrage (Im Herbst 2025 bei rund 10 cent/kWh). Große Verbraucher profitieren von Mengenrabatten oder zeitvariablen Tarifen, tragen dafür aber auch mehr Risiko bei Preisspitzen.

Neben dem reinen Verbrauch spielt auch der zeitliche Verlauf eine Rolle. Wenn viele Verbraucher gleichzeitig Strom beziehen entstehen Lastspitzen im Netz. Diese Spitzen müssen technisch abgefangen werden. Bei großen Industrieunternehmen werden solche Spitzen oft gesondert abgerechnet, weil sie das Netz stark belasten.

Um ein Gefühl für den Energieverbrauch typischer Geräte zu bekommen, helfen einfache Berechnungen. Grundlage ist die Formel:

Energie (kWh) = Leistung (kW) × Nutzungszeit (h)

Diese Zahlen zeigen: Nicht einzelne Geräte, sondern die Betriebsdauer entscheidet. Dauerläufer wie Kühlschränke summieren sich über das Jahr.

Elektrischer Strom ist kein abstraktes Phänomen, sondern das Ergebnis klarer physikalischer Prinzipien und technischer Prozesse. Vom Generator im Kraftwerk bis zur Steckdose wandelt sich Energie mehrfach – mechanisch, elektromagnetisch und schließlich elektrisch. Begriffe wie Spannung, Stromstärke oder Leistung beschreiben unmittelbar, was im Alltag passiert, wenn wir Geräte nutzen oder Strom bezahlen. Wer die Grundlagen versteht, erkennt, warum Netze ausgebaut, Energiequellen kombiniert und Lasten gesteuert werden müssen. Strom bleibt damit nicht nur ein Produkt aus der Steckdose, sondern ein komplexes, fein abgestimmtes System – und eine der zentralen Lebensadern unserer modernen Welt.